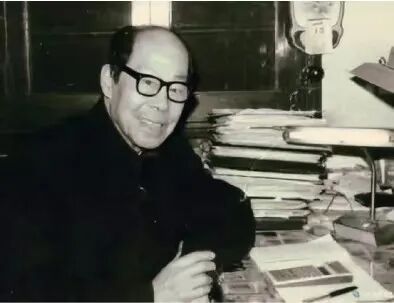

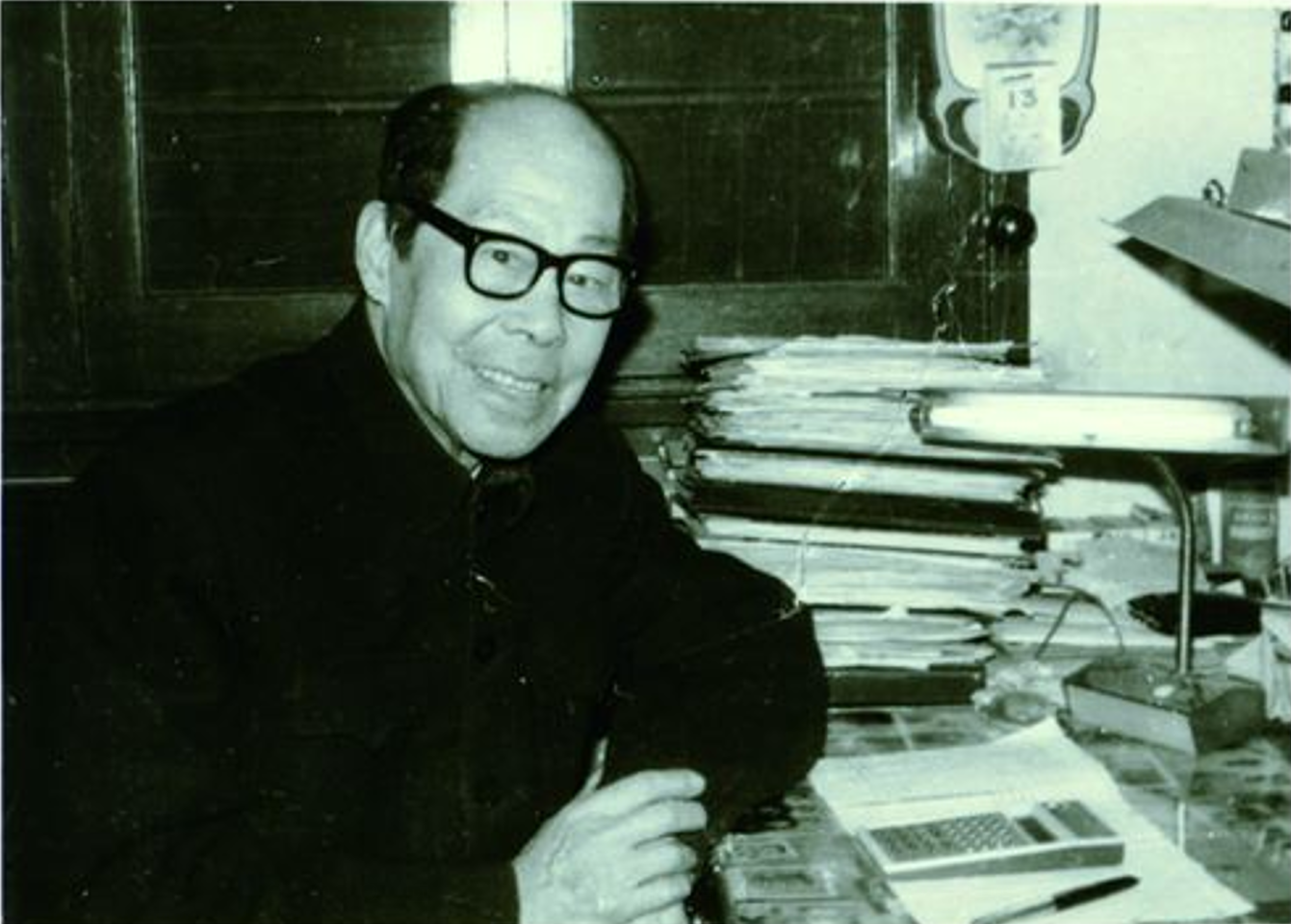

刘光文(1910-1998),字博如,浙江杭州人。我国著名的水文学家、教育家。新中国水文高等教育事业奠基人、水文学科开拓者。华东水利学院创建者之一,建校初期学校四位一级教授之一。河海大学教授、博士生导师。九三学社社员。先后兼任国务院三峡工程论证领导小组水文专家组顾问、全国水利水电类教材编审委员会副主任委员、国务院学位委员会第一届学科评议组成员,联合国教科文组织国际水文计划中国国家委员会副主席等。

心在水文

刘光文早年就读于天津北洋大学和清华大学,1933年毕业后任清华土木系助教并考取留美公费生,1936年赴美国依阿华州立大学学习,获水利工程科学硕士学位,后转赴德国柏林工业学院攻读研究生,学习水利工程及应用数学。1938年,气节凛然的热血青年刘光文“返乡奔赴国难“(摘自其本人所作《诉衷情》),全副身心地投入工作,实践他科学救国、教育救国的理想。他先后在广西大学、重庆大学等高校任教授,并在重庆中央水利实验处研究组任专员,从事黄河治理等方面的研究。

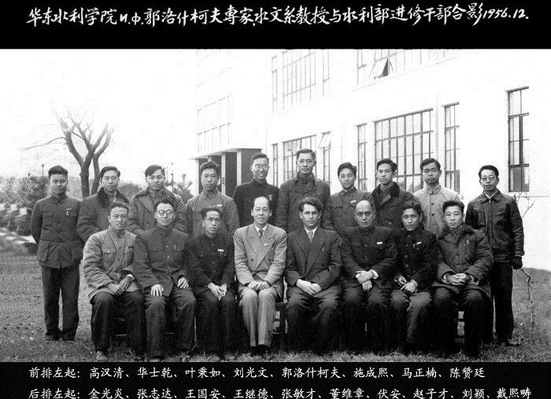

1952年,我国高等教育实施院系调整,刘光文参加创建华东水利学院,创办了新中国第一个水文本科专业及水文系,并被任命为系主任。任职伊始,刘光文亲自组织制定水文专业教学计划、课程设置和教学大纲,并与时俱进地进行修订;亲自聘请任课教师,亲自编写课程讲义和教材,为学科建设发展呕心沥血、孜孜不倦,有力地推动了我国水文事业的蓬勃发展。

为满足当时国家水利工程建设的需要,刘光文主持制订了陆地水文学在本科阶段和研究生阶段的教学计划和大纲,把工程水文学作学科发展的主要方向,结合当时的实际情况,以培养学生“测、报、算”的专业能力作为主要内容。该教学计划起点高、定位准确,一直执行了20多年,为国家培养了大批急需的高级水文人才。

在刘光文的带领下,一支高水平的师资队伍逐渐形成,成为我国水文科学研究的中坚力量。其中,徐芝纶教授理论力学,张书农教授河流动力学,施成熙教授陆地水文学,詹道江教授工程水文学,周恩济教授气象学,叶秉如教授水利计算,这些教授们学贯中西,在各自领域都有着很深的造诣,为中国水文高等教育事业奠定了坚实的基础。

心在教坛

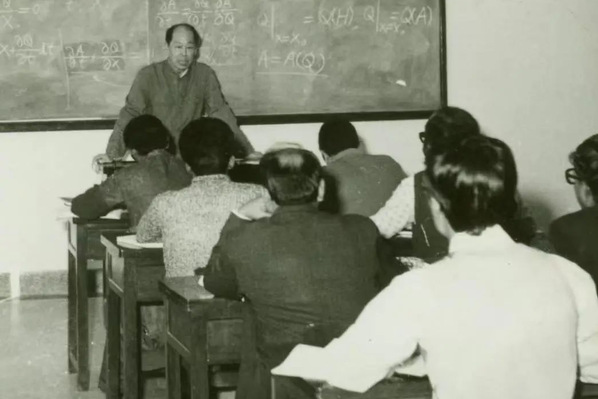

刘光文精通英、俄、德等多门外语,开展双语教学游刃有余。尤其令人叹服的是他扎实的数学功底,在概率统计等领域的精深造诣,使其课堂讲授既严谨精确又深入浅出。即便讲授河川水文学、高等水力学等专业课程中最为深奥的理论,他也能脱稿授课,将复杂的公式推导如行云流水般呈现在黑板上,演绎得清晰透彻。他还始终坚持在教学一线,为本科生、研究生开设多门核心课程。课堂上,他总能用生动的语言诠释专业理论,答疑时更是旁征博引、切中肯綮,让学生们真切感受到一代学术大师的风范。

刘光文的课堂总是充满活力与魅力。据学生回忆,他的授课内容不仅前沿新颖,更展现出广博的学术视野和深厚的理论积淀。“先生所讲授的水文频率计算、欧拉方程分析等课程,其讲义内容都经过精心编撰,融合了多部专著和最新学术期刊的精华。”一位学生深有感触地说,“为了系统学习,我曾花费大量时间在图书馆溯源,这不仅让我掌握了前沿知识,更培养了我的学术研究能力。多年后才明白,先生讲授的许多内容在当时都处于学科最前沿,经得起时间考验。”开学第一节课上,刘光文就为学生开列了包含109本英、俄、德、法等多语种文献的参考书目。他常告诫学生:“学术研究切忌‘涂鸦’,靠这个作为‘敲门砖’来成名成家、名利双收是可鄙的;但若确有真知灼见,就应当传承后世,这才对得起学术事业,对得起自己的追求。”

刘光文学识渊博,治学严谨,在教书育人上精耕细作。自上世纪50年代起,他培养的研究生中许多人已成为国家建设的栋梁。“研究生就读期间,特别是撰写论文时经常向先生请教,先生不仅对我论文中的每一个数据都做了认真的复核,还对论文的部分重要段落,逐字逐句地修改,使我从中获益匪浅……”刘光文对待学生如子女一般,不仅在求学期间悉心指导,更在他们走上工作岗位后依然倾力相助,有问必答,有求必应,有信必复,真正体现了一位师者的风范。

当时,有研究人员就《关于立波的传播速度和溃坝洪水的起始条件》这篇论文向先生请教。刘光文不仅亲自审阅修改,还邀请多位专家共同评议,最终给予详细指导意见和热情鼓励。另有学者在研究雨量站布设规划时,曾就最佳站密度理论依据向他求教,先生很快回复了一份万余字的译文手稿,并附上自己的专业见解。

更令人敬佩的是,刘光文始终保持严谨的学术态度。曾有一位学者在20年前投稿一篇关于水文频率参数计算方法的论文,最初未获认可。多年后,刘光文重新审视该理论,并让研究生进行大量模拟验证,最终发现其优越性。他不仅致信原作者承认自己的误判,还邀请其参与学术评审,并鼓励其完善论文发表。这一举动不仅挽回了可能被埋没的学术成果,更展现了真正的学者风范。

刘光文的言传身教影响深远。一位学生回忆毕业前夕与他的谈话:“先生语重心长地叮嘱我,做工程师必须严谨、一丝不苟,同时指出我的粗心毛病需改正。这番教诲让我受益终身,是最珍贵的毕业礼物。”

刘光文以渊博的学识、严谨的治学态度和无私的育人精神,培养了一代代优秀人才,为中国水文事业的发展奠定了坚实基础。他的精神至今仍在激励着后来者不断前行。

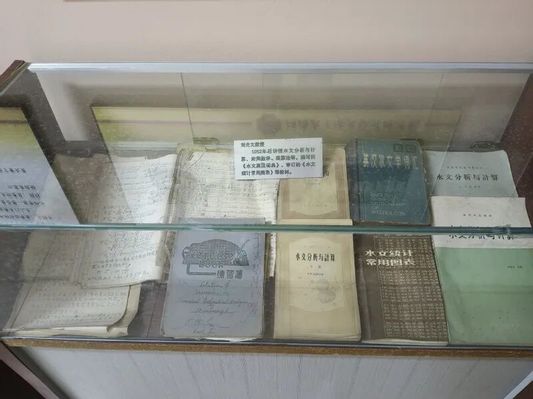

心在江河

刘光文不断探索水文学科领域,结合实践,主编了中国水文学界最有影响的《水文分析与计算》《英汉水文学词汇》《应用数学》《水文统计及近似计算》等著作与教材,审订了《水文统计常用图表》,发表了许多高水平的论文,参加过我国多座大中型水库设计洪水的论证审查,为水文学科的发展做出了重要贡献。

从上世纪50年代开始,刘光文就主持三峡工程设计洪水的研究。他带领科研团队会同长办(现长江水利委员会)、中科院等单位,博采众长,克难奋进,创造性地提出用天气型组合等方法推求长江三峡的可能最大降水、可能最大洪水,不仅为后续的三峡工程可研、初设等工作提供了借鉴,而且开创了我国水文气象途经估算工程设计洪水的先例。随之,水利电力部于1965年委托长办开办了水文气象研习班。1975年8月河南大水后,为复核已建水库的设计洪水,在全国开展了可能最大降水等值线的研究和绘制工作,并在工程设计中广泛使用。以此为基础,可能最大暴雨洪水计算正式列入《水利水电工程设计洪水计算规范》。

作为一名科技工作者,刘光文严守职业道德,不闻“风“而动;尊重科学的客观规律,不畏压力,敢于直言。在开展三峡工程设计洪水研究之初,有人提出要研究出洪水频率计算中的长江线型。刘光文很坦率地提出:“数理统计是一项高度归纳的科学,如果一种线型只适用于长江,而不适用于其他江河,那就不是科学。”1984年,刘光文参加在江西庐山召开的三峡工程设计洪水专门讨论会,在会上,他除了极为认真地发表见解外,还对一些错误观点进行批驳。当时有人根据传说及对个别题刻的片面理解,推断嘉陵江“洪化”年洪水比1870年最高洪水还高出40-60米,并上书中央有关领导,认为修建三峡工程风险太大。刘光文顶着压力,根据长江114年的实测洪水资料及调查到的迄今840年以来的历史洪水,批驳了这样的推断,并批评这种不科学的态度是“哗众取宠”。他的发言鞭辟入里,获得了与会人员的广泛支持。此后,再也没有人提及这个问题。

1988年至1992年,三峡工程可行性研究和初步设计工作相继完成。刘光文作为三峡工程水文专家组顾问,参加审查通过了相关成果。他对三峡洪水频率计算中由于缺乏足够资料,1870年历史洪水点据“高挂”问题一直萦绕于心,积极建议、大力支持河海大学詹道江教授等人和长江委水文局合作开展古洪水研究,采用水文学、第四纪地质学和地层学,年代学等多种现代化科技手段,综合研究三峡坝址附近古洪水沉积物,以期推算特大量级历史稀遇洪水重现期。以期得到年代更久远的古洪水信息。1990年至1993年,长江三峡工程古洪水研究在他的关怀、指导和直接参与下,终于取得具有国际先进水平的开拓型研究成果,得出1870年洪水是距今2500年以来最大洪水的结论,并进一步论证了三峡洪水频率计算成果的科学合理性,向世人证明了三峡工程设计方案充分可靠,万无一失。

对待学习外国的先进技术和经验,刘光文同样坚持自我所独有的倔强和勇气,不唯上,不唯洋,只唯实。上世纪50年代,大批苏联专家来华帮助新中国建设。对于礼聘来校授课的列宁格勒气象学院专家所做出的贡献,刘光文给予高度评价,并亲自编译校订专家讲义,翻译出版专家著述,做了大量工作。他是积极介绍苏联水文科技成果最早的科学家之一。但他同时也看到,苏联与中国由于地域不同,洪水形成条件存在差异性,如苏联多融雪洪水,而中国为暴雨洪水,因此在推求设计洪水的途径上有所不同,专家的意见往往也有不符合我国国情的地方。

刘光文一生学而不厌,诲人不倦,直至晚年仍孜孜矻矻,始终致力于学术研究。他编著的《英汉水文学词汇》一书,几万条词汇、几十万个中英文字符,均是亲自动手注释、校对,历尽数年得以完成。1997年,他面赠美国大气海洋管理总署天气局、水文局专家林炳章校友的一篇论文《皮尔逊Ⅲ型分布参数估计》,虽已正式出版,但仍用红笔蝇头小字再次校阅和补正,用手动计算器对几个附表的数据一一重新校核过,改正的数据都精确到小数点后第七位……

1997年水利部在南京召开“全国水文计算进展问题和展望学术讨论会”,当时已是87岁高龄的刘光文在会上作了题为“设计洪水亟待革命”的长篇报告,持续讲了将近3个小时。他以对国家、对人民高度负责的精神提出了现行设计洪水方法的改进意见,呼吁科技工作者“不要再守株待兔、依赖外国、迷信外国。要从速急起直追,为祖国人民诚心诚意服务,努力进行设计洪水革命。”

2010年7月30日,是刘光文教授百年诞辰。在学校和水利部水文局联合举办纪念刘光文教授百年诞辰系列活动期间,全国政协原副主席、中国工程院院士钱正英,水利部副部长胡四一分别为纪念活动题词。钱正英的题词为:“纪念刘光文先生百年诞辰”。胡四一的题词为:“水文学问人生,河海大家风范”。学校还联合中国水利学会、水利部水文局共同设立了刘光文水文科技教育基金,以此致敬以刘光文教授为代表的老一辈开拓者,激励河海人传承其治学精神,发扬思想风范,为发展祖国水文事业接续奋斗,再创辉煌。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 刘光文:水文学问人生 河海大家风范

百十回眸百十回眸·校史故事 | 刘光文:水文学问人生 河海大家风范