时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出“百十回眸”系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

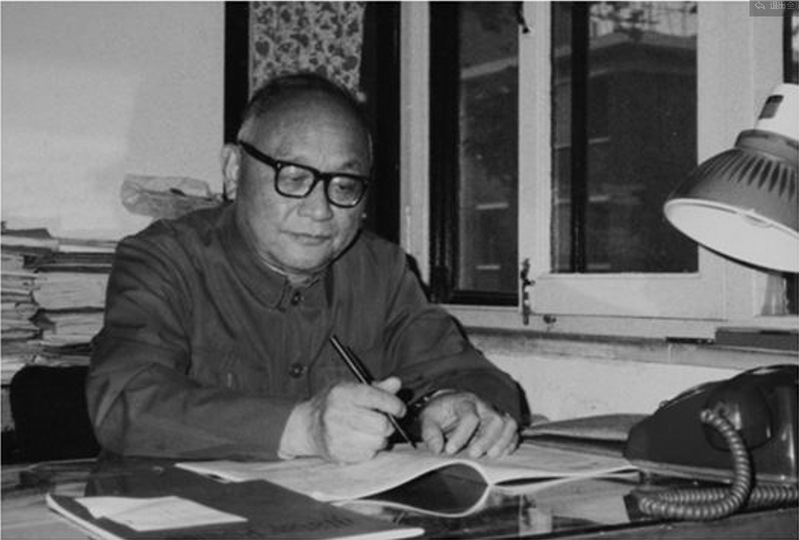

黄文熙:风骨松柏秀 才识江海深

黄文熙(1909-2001),中国科学院院士,著名水工结构和土力学专家。1929年毕业于中央大学土木系,先后获美国密执安大学(后译为密歇根大学)硕士、博士学位。1937年起先后任中央大学、南京大学、华东水利学院、清华大学水利系教授,曾兼任中央水利实验处研究员、南京水利实验处处长、中国水利水电科学研究院副院长等。

在1956年首次全国高校教师分级中,工科院校共评出51名一级教授,黄文熙与严恺、徐芝纶、刘光文均位列其中。

少年时期,因家庭生活困难,为了日后能有稳定的职业,黄文熙选择进入培养邮政和海关业务人才的上海民立中学。后因对数学产生了浓厚的兴趣,在当时两位数学教授的鼓励下,他开始自学解析几何,后改学理工科,并考入河海工科大学,在各学科都取得了优异的成绩。1929年他毕业于中央大学土木工程系,获工学学士学位。

青年时期的黄文熙

留校任教一年半后,黄文熙受聘于上海慎昌洋行,任结构设计员。他努力钻研结构设计中的前沿课题,在设计一座17层钢架结构时,创造了“框架力矩直接分配法”,取代了当时通用的克洛司迭代法。论文载于1934年10月1日出版的《工程》第九卷第五号。因此,黄文熙深得当时建筑部主任的欣赏,被称赞为“具有解决困难的特殊能力”,这也是他学术生涯的初露锋芒时期。

1933年,黄文熙获得清华大学留美公费生资格,主修河工专业。学校指定河工专业的创始人李仪祉和沈百先为他的导师,并先安排他在国内实习半年。1934年秋进入美国依阿华大学。1935年春,黄文熙开始就读于密歇根大学,师从S·铁摩辛柯及H·W·金两位教授,学习水工建筑和力学。留学期间,他更加勤奋刻苦,常常每天学习14个小时以上,而且效率极高,学校每年寄回他的成绩报告单都是优秀。在密歇根大学取得硕士学位时,因成绩优秀又被授予斐陶斐荣誉奖章,并被破格免试攻读博士学位。

黄文熙只用一年半的时间就完成了题为《格栅法在拱坝、壳体和平板分析中的应用》的博士论文。格栅法在拱坝、壳体和平板分析中的运用,实际是首开目前广泛使用的有限元法的先河。文中针对拱坝结构分析提出运用结构力学的方法作板极壳数值分析,也可用于其他结构,加以适当的引申,也可用于研究各项异型板壳的支力反应问题。格栅法的计算公式是他通过精心求解75个方程组才得出来的,不仅得到了导师和答辩人员的称赞,被授予西格玛赛荣誉奖章,当时《底特律日报》和《密歇根日报》还发表专文称赞他为“密歇根大学多年来最出众的学生,在结构和水利两个领域中取得杰出的成就”。毕业后黄文熙又在美国水务局实习半年,参观考察了十几个正在建设的大坝工地,积累了许多宝贵的实践经验,为以后所做出的杰出成就铺就了坚实的基础。

1925年在哈佛大学任教的欧洲人K·太沙基出版了《土力学》一书。从此,土力学成为一门科学技术。黄文熙在美国留学期间,受到了这位世界土力学界鼻祖的深刻影响。他对这门新兴但又非常复杂的学科产生了极大的兴趣,于1939年把土力学引入我国,在我国第一个开设土力学这门课程,并建立了国内大学中第一个土工实验室。

1937年夏抗日战争前期,黄文熙接受中央大学的邀请,毅然回到国内。由于中央大学已内迁,他先后在杭州浙江水利局和西安东北大学工作。1937年底,几经辗转到达重庆。此后他在中央大学担任水利系教授、系主任,并兼任水利部讲座、中央水利实验处特约研究员、土工实验室主任等职。在中央大学任教时,他讲授过土力学、材料力学、结构设计、水力学、水工结构、海港工程、铁道建筑、流体力学等多门课程。

抗战胜利后,黄文熙随学校迁返南京。在40年代,他不顾身患肺结核病仍坚持教学和科研工作,发表了《挡土墙土压力研究》;创建了地基沉降与地基中应力分布的新的计算方法,并撰写了《水工建筑物土壤地基的沉降量与地基中的应力分布》等高质量论文,多次受到当时水利部的嘉奖。水工建筑物土壤地基的沉降量与地基中的应力分布理论成为应力路径法的先驱。这项研究工作最早发表于1942年的《工程》杂志,1957年及1959年又先后发表中、英文论文修正稿。在50年代中期,黄文熙又建议用振动三轴仪进行砂土的动力特性试验,并首先提出了用有效应力原理来解释砂土液化机理。这一研究成果受到国际同行专家的极大重视,他所提出的振动三轴仪试验方法现已为国内外广泛使用,成为常规的土的动力试验手段。

中华人民共和国成立后,黄文熙任南京大学工学院水利工程系教授。1952年院系调整后,先后在南京工学院、华东水利学院任教。1952—1956年在河海大学任教授,并创立了河海大学岩土工程研究所,同时担任水利部南京水利实验处处长,负责主持这一国内成立最早、已成规模的水利水电科研机构的工作,为新中国的水利水电建设做了大量的开拓性工作。

1956年,由于科研工作取得辉煌成就,黄文熙当选为中国科学院技术科学部委员(中国科学院院士)。他还先后担任中国水利学会副理事长、名誉理事,并兼任所属的岩土力学专业委员会主任,中国水力发电工程学会副会长,中国土木工程学会荣誉委员,中国力学学会名誉理事、中国力学及基础工程学会理事长、名誉理事,《中国科学》《水利学报》《水力发电学报》和《清华大学学报》的编委会主任等职务。他积极参加国内外学术活动,曾率团或参加赴西欧、日本和美国考察,多次参加国际学术会议。他主编《土的工程性质》,并于1984年出版了《水工建设中的结构力学与岩土力学问题·黄文熙论文集》。

黄文熙追求科学,他非常注重实验,包括实验的设备、思路、方法等。80年代初期,他看到我国在土工模型试验方面与国际先进水平的巨大差距,多方奔走呼吁,并于1980年和1984年亲自率团到日本、美国和欧洲考察,终于在我国建立了不同规模的土工离心模型试验装置,对我国岩土工程的发展起到了巨大推动作用。另外,他还组织专人进行渗水力模型的试验,以支持对旁压仪试验的理论研究,大力开展水力劈裂试验和机理研究,对土工合成材料的应用和研究工作给予极大的支持,力促土工合成材料在水利工程中的应用。这些项目有的具有巨大的工程意义和潜力,有的在国外尚处于摸索阶段。1995年,已是86岁的他还在《水利学报》上发表了题为《拱坝抗屈折稳定初探》的论文。

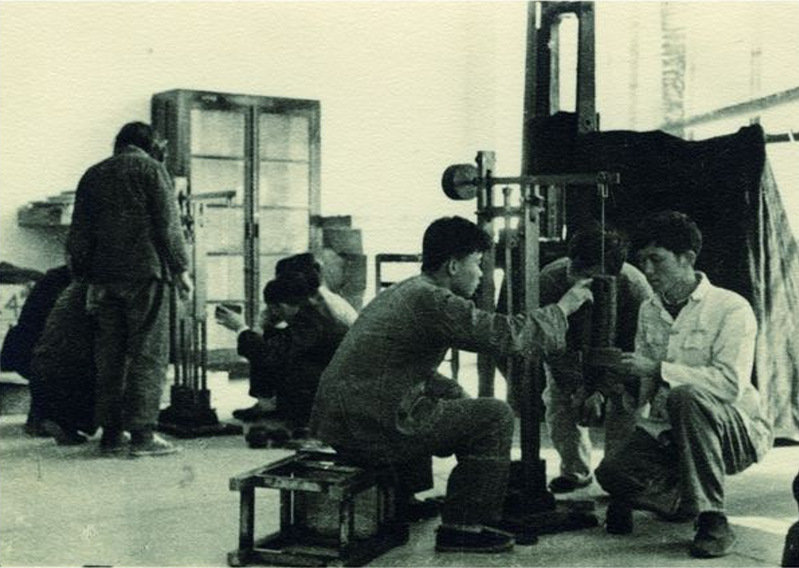

学生进行土力学实验

黄文熙也特别重视工程实践。他根据我国的实际情况,在水利水电工程中引进和推广了许多先进的技术和工艺,如用砂井和预压法加固软土地基,曾被铁道部门积极广泛采用;用反滤层和排水井防止闸坝地基渗透破坏;用被偿基础原理不用桩基建造水闸;用就地浇注混凝土防渗墙阻塞砂粒地基的地下渗漏等。结合我国当时水中填土坝和水坠坝的大量兴建,他积极开展研究工作,从理论和试验方面进行验证,丰富和推动这一具有中国特色的筑坝技术。

作为我国土力学的奠基人,也是河海大学岩土工程专业的创始人,黄文熙始终坚信,未知领域需要探索,遇到困难就要解决,一步一步扎扎实实地走,总会取得成功。

黄文熙热爱教育事业,治学严谨,教书育人。抗战时期,教学环境恶劣,由于没有中文课本,每讲一门新课,他都要花很多的时间和精力备课。不论寒冬酷暑,他总是昼夜辛勤地工作。学生有不懂的问题都喜欢问黄先生,因为黄先生能够凭借其渊博的知识立即找出症结所在,切入要点,进行分析,尽全力予以启发,令学生心悦诚服。他的推理、计算和记忆能力都是极强的。授课时,其中繁杂的数学公式,他在黑板上能行云流水般地推导下来,令学生叹为观止。

在教学过程中,黄文熙提倡启发式教育,强调培养学生的自学能力。他一贯主张学生的基本理论和基本工程技能训练并重,强调试验在教学中的地位。他要求学生阅读大量的文献和尽可能多做试验。他主张从有实际工程经验的技术人员中招收研究生,主张从实际工程中遴选科研课题。他在向学生们传授了许多宝贵的知识的同时,也以自身的表率作用给他们以良好的启迪。

黄文熙还亲自为年轻教师和研究生讲授高等力学、结构力学等科目,选派教师、研究生出国学习、进修,筹划试验室的现代化建设,提出属于学科前沿的课题和思想,以正确的学术思想和技术途径进行具体的指导。他还特别注重学生的学习态度,对学生的论文和报告审查极严格,修改极仔细,要求对理论推导反复核校,试验结果必须有多次重复试验予以证实,所带研究生在论文中的试验常在百组以上。

由此,他带出了一支有良好作风的教学、科研队伍,培养的学生中很多已经成为知名的专家学者,活跃在水利水电和岩土工程的各条战线上。90高龄以后,黄文熙仍然密切关怀岩土工程领域的动态和进展,并对于学术新人寄予极大的希望。其闪闪发光、令人敬仰的一生,留下了一幅美好的人生画卷,令无数后人从中得到启迪。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 黄文熙:风骨松柏秀 才识江海深

百十回眸百十回眸·校史故事 | 黄文熙:风骨松柏秀 才识江海深