时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

顾兆勋:获得“友谊勋章”的水工大师

顾兆勋(1908—2000),水利学家、教育家、二级教授,九三学社社员。1932年毕业于交通大学唐山学院,1940年获英国曼彻斯特大学博士学位,曾任中央大学教授、水利系主任。1952年参与创建华东水利学院,是水工结构系水工结构专修科负责人,并长期担任河川系主任。

1958年,越南政府授予了顾兆勋“友谊勋章”,以表彰他作为中国专家,在受水电部委派赴越南援助工作的一年时间里,帮助越南在水利教育和科学研究上作出的突出贡献。

殷殷园丁情

20世纪40年代初,在抗日战争最艰难的时刻,顾兆勋毅然从国外留学归来。受当时的社会、政治与经济环境制约,顾兆勋总觉得在工程实践中有力使不上,常常有纸上谈兵之感,于是,他选择了从事教育这条道路,1941年应聘到中央大学水利系,想通过培养人才的途径实现“教育救国”的良好愿望。

从1941年至1949年,顾兆勋在中央大学水利系担任教授,其中1943年至1944年任水利系主任。期间,他还曾经在重庆中央工校、中华职业学校和安徽工专兼职,给学生上课。那时国难深重、水患频仍、民生维艰,水利系毕业生虽然每年只有十几到二十多位,但学业优良,绝大多数都成为了治水事业的精英和骨干。

国立中央大学水利系37级毕业同学留影

前排居中坐着的有:顾兆勋、张书农、黄文熙、姜国宝、赵人俊

1949年,新中国成立以后,顾兆勋在南京工学院水利系任教授,同时在同济高工、华东水利专科学校和交通部干校兼职上课。

1952年,全国高校院系大调整,华东水利学院应运而生。南京工学院水利系整建制划入,顾兆勋成为学院的主要创办者之一。建院之初学院无校舍,无办公用房及教学用房,许多基础课、技术课和实验等活动,都和南京工学院相近专业的学生合班同堂进行。因无学生宿舍,一部分学生就住在南京工学院学生宿舍,一部分学生由学校在附近租借民房暂作宿舍。

为了加快新校舍的建设,1952年9月学校成立了校舍计划研究组,顾兆勋担任召集人。10月6日,建校筹备委员会决定成立校舍建筑委员会,严恺任主任委员,顾兆勋任副主任委员。11月,因校舍建设任务加重,成立了基本建设工程处,顾兆勋兼任第一副处长,主管从征地到施工的技术工作,全力进行学生宿舍、饭厅、实验室、教职员工宿舍、道路、水电设施的设计与监督施工。“平地起家兴馆舍,登台讲学为人民”便是当时情景的最好写照。

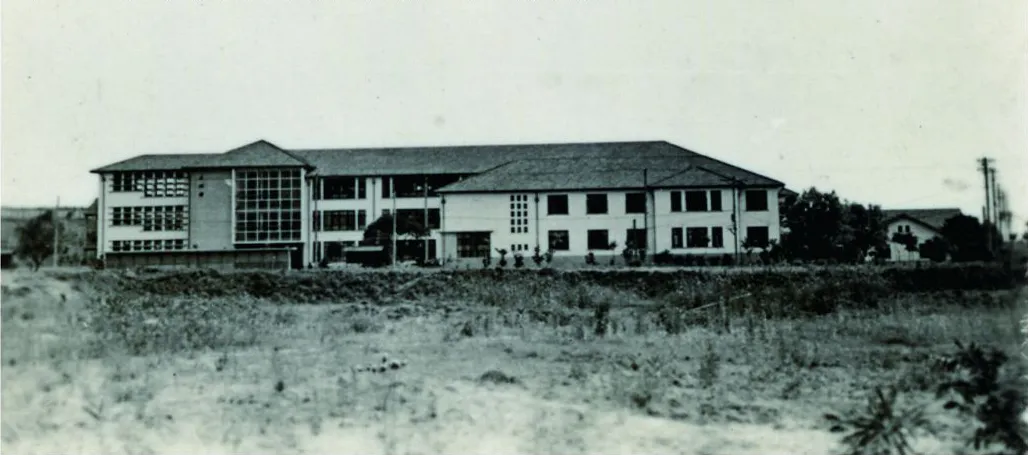

1953年,竣工的工程馆

1983年10月,已是古稀之年的顾兆勋写下了《建院初期基建工作的回顾》,他满怀深情地说:“我以副处长职务总管技术方面的工作,当时各方面的设备条件极差,而施工期紧迫,工作相当困难。我在不放弃教学工作的前提下,全力以赴地从事此项任务,每日早出晚归,不以为苦。”“当时我们人手很少,除一工区有两人负责外,其余二、三工区只有一人负责,他们时常在工地巡视,遇有问题,随时处理,有时施工不符规定,就令其返工。施工中,我们常提出要求,公司即召集其经理和我们商谈,取得保证质量的具体措施。所以建造的房屋,无论是教室还是宿舍,质量都是不差的。”顾兆勋对设计和施工极为严格,只要不符要求,必定推倒重来。仅仅用一年时间建造出的主要教学楼——工程馆,经历50余年的风吹雨打,仍然矗立在河海大学校园里,是师生教学的重要场所和标志性建筑。

辛勤育桃李

1952年9月起,顾兆勋担任水工结构系教授、系主任。1954年,水力发电系与水工结构系合并成立河川枢纽及水电站水工建筑系,他仍然任系主任。

顾兆勋组织制订教学计划,严格安排课程设置。讲台上的他,精力充沛,思维活跃,除了主讲“水工建筑物”“水力学”课程外,还根据需要讲授其他课程。水工结构课起步晚,没有配套的教材,他便亲自动手编写讲义,给同学们上课,条理清晰,图文并茂,被同学们称为水工专业的“万能教授”。

在担任系主任期间,顾兆勋长期坚持为新生上第一堂大课,称之为“入门的专业教育”,告诉同学们本专业是干什么的、对国家水利事业有什么作用、学校有哪些学习条件、学有余力时怎么利用图书馆实验室等等。这其中包含着他对学生们深深的期盼,希望学生能热爱水利专业,热爱日后的事业,在完成学校安排的教学外,还能独立自主的发展。

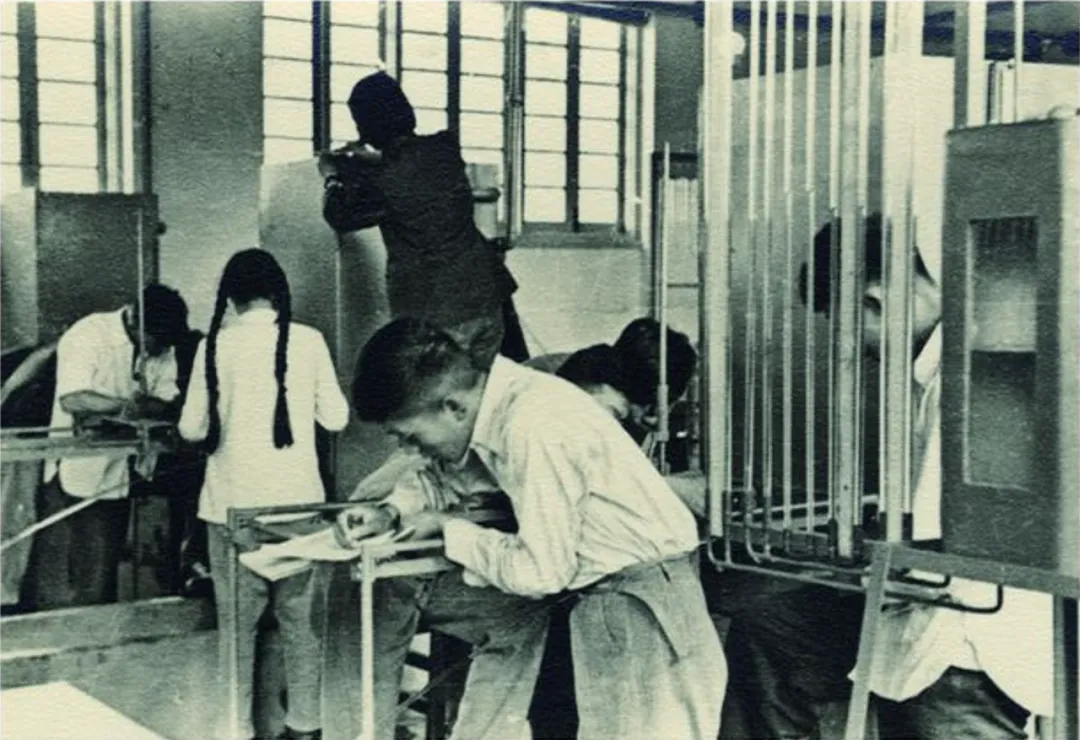

除了理论学习外,顾兆勋十分重视实验课程,注重培养学生的动手能力。他认为,培养工程技术人才必须有实践机会,只有通过实践才能加强学生的动手能力。为此,在担任基本建设工程处第一副处长时他就注重抓好实验室的建设。实验用房需要全部新建,实验设备绝大部分需要更新和增加,但如需同时兴建,则人力、物力、财力不许可,故必须分期分批进行建设,先建基础课和专业基础课的实验室,后建专业课实验室。经费困难,他精打细算,多立试验项目,很多工程都是自己动手来节省开支。

在基本建设工程处全体人员和施工工人的努力下,1952学年基本完成物理、化学、水力学、土力学、建筑材料五个实验室的土建和设备安装任务,保证了1953年9月迁入新校园后能及时开出相应课程的实验课。为了使学生直观了解水电站原理,他还在清凉山麓修建了一座完整的微型水电站。随着河川系的发展,他带领着全系的教职工逐步建设配套齐全的水工、水动、水力学实验室,为培养学生动手能力奠定了必不可少的硬件基础。多年来,河川系的毕业设计要求很高,每份都厚实而完整,文字和制图非常认真,是水利工程师的“实战演习”。这与顾兆勋的悉心安排与教导密不可分。

学生做水力学实验

顾兆勋与学生的接触很密切,关心他们的学习和生活,对经济一时困难的学生解囊相助且从不宣扬。他鼓励学生到第一线去,也支持学生到国内外深造。他的学生遍布祖国河川,为水利水电事业的发展屡建功勋。在学生心中,他更像一位慈祥敦厚的长者,与学生们谈话时,十分亲切、自然、朴实。

有的学生从初中到大学一直学俄语,而在改革开放的新形势下,要求英语作为第二语言。当他得知这一情况后,主动与这些同学联系,表示愿意给他们提供帮助。白天工作繁忙,他便在晚上给这些同学安排补习,每周两次。虽然当时也有教英语的老师,但是顾兆勋担心学生们学得不够,跟不上进度,还是坚持为他们补习英语,从发音到语调这些基础的做起,让人十分感动。

顾兆勋对学生的关心还体现在教学安排上,这包括研究的选题、实验室的具体安排等,他都尽力为学生们安排妥当。每个星期他都约学生到家里谈谈实验进行的情况及遇到的问题,还会在论文修改中一字一句地批注和完善。这种勤恳踏实的作风和严谨细致的教学精神让一代又一代的学生受益匪浅,在顾兆勋教授的言传身教下,逐渐培养了正确的治学态度和学习习惯。

改革开放后,顾兆勋在水力学及河流动力学方向培养硕士生和博士生。他举荐学生发表论文、出版著作,但从不同意和研究生联合署名。优秀人才出国深造时,他还写推荐信、筹资助、协调工作,学生学成后又写信欢迎他们回国立业。

从河川枢纽及水电站水工建筑系走出去的学子们,许多都成为了国家的栋梁之才。那些长期奋战在水利、能源、交通等行业的无数优秀校友,足以令他欣慰,令他自豪。

耕耘终不辍

顾兆勋毕生心系国家水利发展,长期带领中青年教师和研究生进行水工、水工水力学、水力学的研究,尤其专注于高速水流、消能减蚀、抗震及非线性问题的研究。

20世纪50年代初,顾兆勋积极参与治淮工作,对佛子岭水库等工程的论证、设计和建设倾注了许多心血。1958年,中国第一座混凝土高坝大型水电站在新安江建设,他多次去现场研究技术,出谋献策。后又参加丹江口、葛洲坝、三峡、万安、水口、陈村等水利水电枢纽和大亚湾核电站港口等许多国家重点工程的技术论证、咨询和审查。

顾兆勋还将长期的工程教学科研实践进行积累和总结,形成了丰硕的著述成果,成为学界宝贵的精神财富。1953年,他撰写了《水力学》《涵闸工程》,成为水利相关专业教材。1956年,顾兆勋主持翻译了前苏联的一部权威性教材《水工手册》,在教材参考书十分紧缺的情况下,这部书曾经两次印刷,在全国发行,对提高水工专业的教学水平发挥了重要作用。1962年,水电部要求编写高水平的全国高校通用教材《水工建筑物》,张光斗、顾兆勋等五位教授组成编写组,历时三年,反复推敲修改完成初稿,并通过水电部审查。1977年,他根据国家建设和学校教育需要,主持翻译了英文教材《土石坝工程》,由水利水电出版社出版发行,切实推进了我国土石坝技术的提高,有利于我国水利教学、科研工作者了解国外情况、开展土石坝的研究。

顾兆勋还担任全国水利类教材编审委员会副主任委员,和同行一道倾注大量心血,深入研究,勤奋笔耕,严格审查,为我国水利类教材体系的完善和提高贡献力量。20世纪80年代起,他主编了《水工设计手册》,全书43章、400多万字,获水利部优秀科技图书一等奖。他还担任《水利工程辞典》主编、《水利词典》副主编,这些工具类图书的出版,在全国范围都产生了较大反响。他还是《辞海》和《农业大百科全书水利卷》的编委会委员,参与有关水利方面及水工建筑物等不少辞目的编写工作。

1984年,已是古稀之年的顾兆勋写下了任教四十年的感受:“四十春秋执教鞭,喜看桃李满河川。登山入馆勤研讨,秉烛闻鸡不肯眠。为出人才开大业,遍兴水利换新天。身居陋室怀家国,愿献余生启后贤。”

百十回眸百十回眸·校史故事 | 顾兆勋:获得“友谊勋章”的水工大师

百十回眸百十回眸·校史故事 | 顾兆勋:获得“友谊勋章”的水工大师