时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

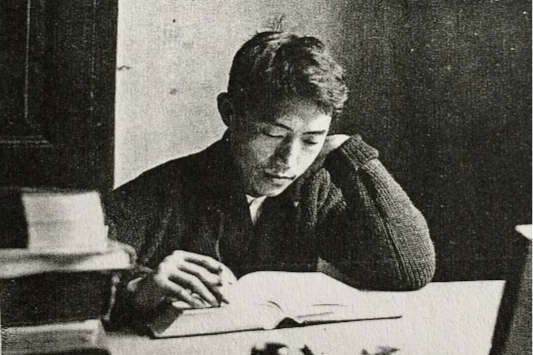

沈泽民:中国共产党上海发起组成员之一

沈泽民(1900年-1933年),浙江桐乡人,作家、翻译家,是在五四运动中成长起来的早期杰出的马克思主义理论宣传家,是党的革命文艺的倡导者,是中国共产党正式成立前最早的58名党员之一,是中国社会主义青年团的创始人之一,曾任中共中央委员,中共中央宣传部部长,鄂豫皖省委书记等职务。

1916年,沈泽民遵照父亲遗嘱以优异的成绩考取南京河海工程专门学校,是浙江省立第三中学众多考生中唯一被录取的。

当时的河海工程专门学校从首任校长许肇南到各科教师都是真才实学、留学归来的专家。不仅对课程设置、讲课质量极其重视,还设立了进德部,对学生进行专门的“操行”环节的考核,强调“德立,体健,可以进言学术矣”,吸引了众多年轻人求学河海。

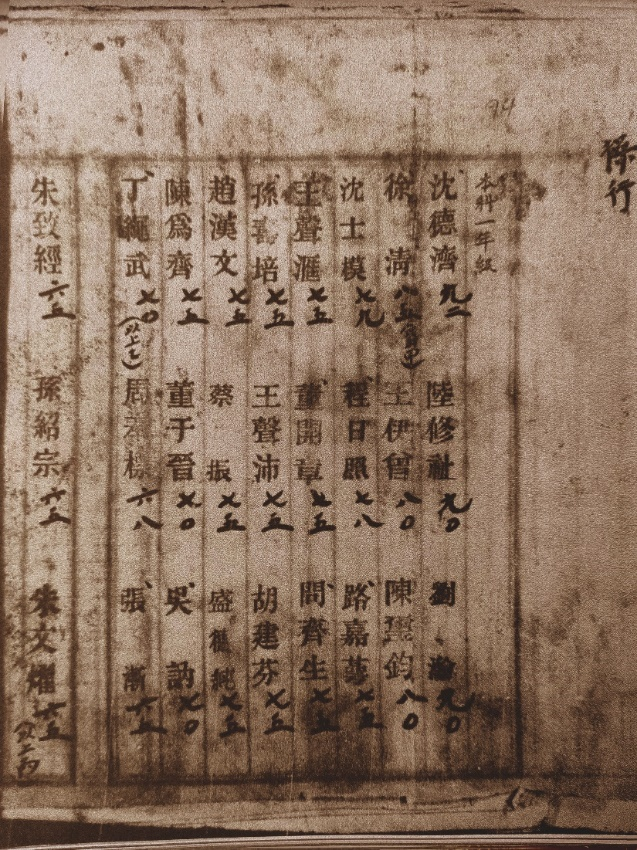

“操行”考核成绩表,沈德济即沈泽民

图片来源:南京大学档案馆(复印件)

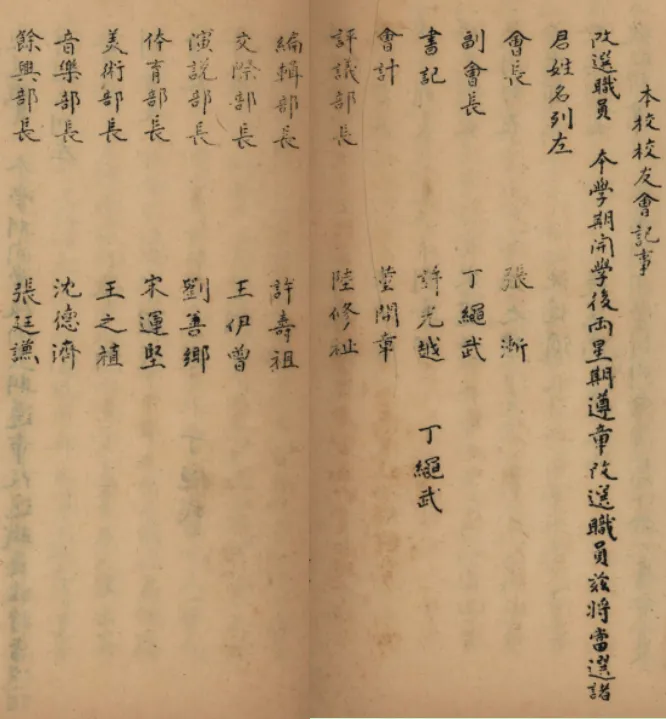

进入河海工程专门学校后,思想活跃的沈泽民眼界大开,接触到了许多新思想新思潮。学校图书馆中还有不少进步的革命报刊杂志,如《新青年》《申报》《时报》《救国日报》等,这些都成为沈泽民等年轻学子的精神食粮和良师益友。学校成立校友会,沈泽民积极参与,被老师们称赞为“学生中的活动分子,聪明好学,成绩出色,又热情活跃,办事干练。”

在河海工程专门学校里,沈泽民认识了张闻天并成为好友。虽然张闻天身材高大,沈泽民身材瘦小,但共同的爱好、共同的志趣,让两人常常聚在一起探讨人生和家国命运。张闻天与沈泽民同年,但比沈泽民低一届,是1917年暑假入学“河海”正科。

沈泽民任河海工程专门学校校友会音乐部长(图片来源《河海月刊》)

许肇南晚年与河海同仁回忆五四运动时期的情景时,对沈泽民大加赞赏。他不仅在校期间的功课优秀,思想上也发生了深刻的变化,对社会政治表现极大的兴趣,全身心投入到了革命活动中。同时,他还关注文学,投身文学,开始创作并进行文学理论思考。

时代风起云涌,沈泽民积极投身于五四爱国运动。面对如火如荼的五四爱国运动,当局惊恐万状,指令学校提前放假,将学生遣散回家。河海工程专门学校也提前四周于6月9日放暑假,但沈泽民、张闻天等学生领袖没有离校,坚守在校内进行活动,江苏督军署得知后“欲逮捕之”,支持进步的许肇南校长得知消息,让沈泽民等连夜离开学校,才幸免遇难。

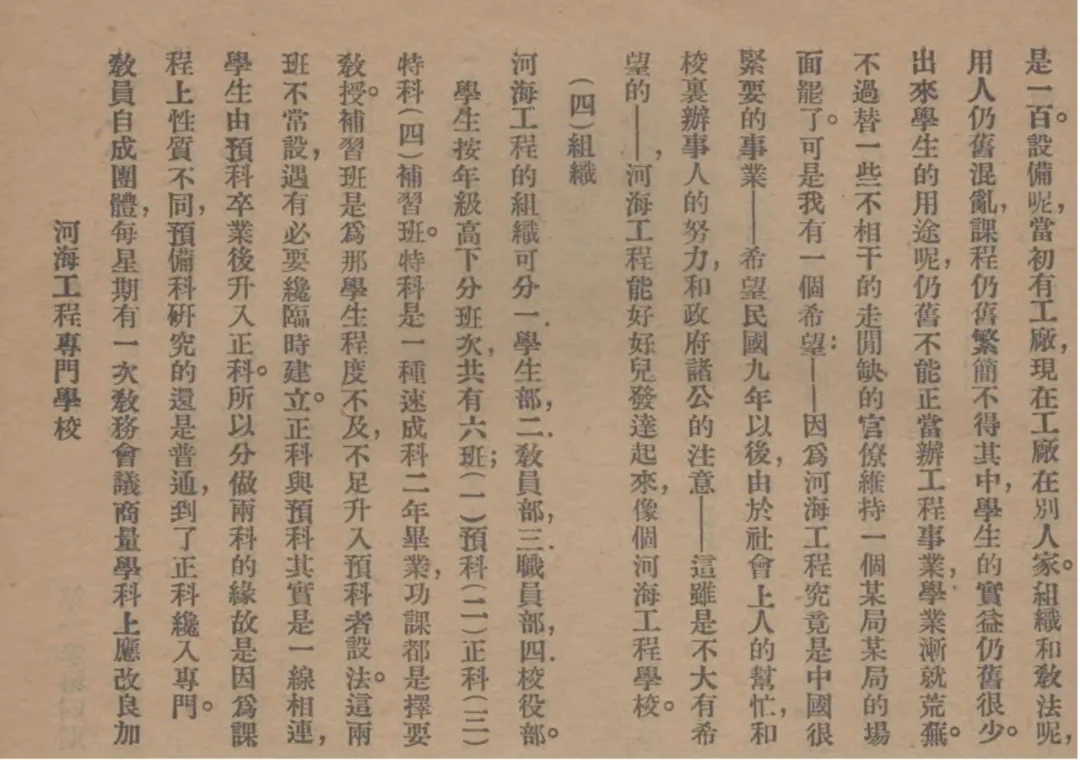

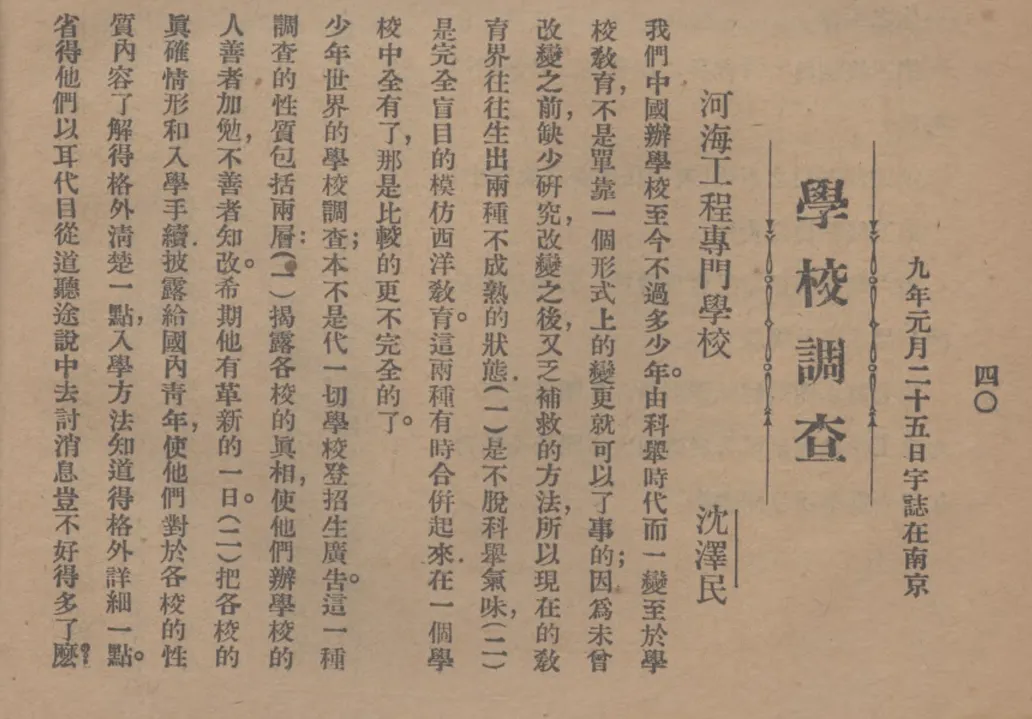

1919年7月1日,李大钊、王光祈等在北京发起成立了少年中国学会,提出“本科学的精神,为社会的活动,以创造少年中国”为该会宗旨,并以“奋斗、实践、坚忍、俭朴”为信条。同年11月1日,沈泽民、左舜生、黄仲苏等在李大钊的鼓动之下,在南京成立少年中国学会南京分会,他一方面为少年中国学会刊物撰写文章,一方面积极参加少年中国学会的活动,努力倡导先进的马克思主义思想。沈泽民撰写《河海工程专门学校》一文刊载于《少年世界》上,对学校的基本情况进行了介绍,后来成为研究中国教育演变、河海大学校史以及南京学生运动史的一篇重要文章。

|  |

刊载于《少年世界》的《河海工程专门学校》一文

1919年暑假,受《新青年》的影响,沈泽民与其胞兄沈雁冰(即茅盾)等成立发起成立“桐乡青年社”,并出版刊物《新乡人》。沈泽民除了创作小说等文艺作品之外,还充分发挥自己的专业特长和优异的外语水平,专门翻译科普文章,他在1919年创作了科普作品《发动机·水力机》,也体现了河海工程专门学校在水利工程教育方面对其的影响。

1920年初,沈泽民与好友张闻天来到上海,负责《少年世界》的校勘、编务工作。在上海半工半读生活不到半年,5月,好友宗白华前往德国法兰克福学习哲学。这也让心怀强烈求知欲的沈泽民决心与张闻天一同赴日本留学。“英文的社会主义书籍很难买到,而日文的却很多,到日本去是为了掌握日文以便研究社会主义”。在东京,沈泽民十分用功,既学习日文、编译文章,还和部分留学生及在日本的少年中国学会会员田汉等人建立了革命友谊。

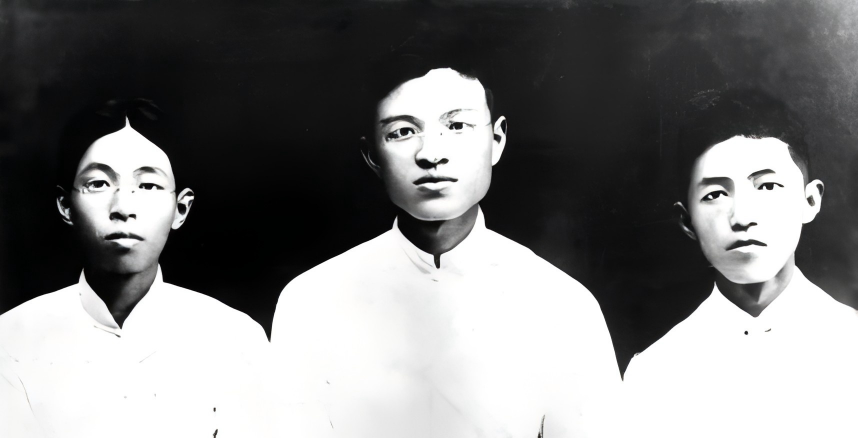

沈泽民(右一)与张闻天(中)结伴赴日本学习临行前与沈雁冰(茅盾)的合影

在日本学习半年之后,沈泽民和张闻天回到上海。1921年3月,少年中国学会上海会员聚会,畅谈理想,评论时事。不久,沈泽民由其兄沈雁冰介绍加入中国共产党早期组织上海共产主义小组,成为中共最早的58名党员之一。沈泽民听从党组织安排,经恽代英、蒋光慈的介绍,到安徽芜湖五中任算学教员,秘密任务是组织和发展安徽革命力量。

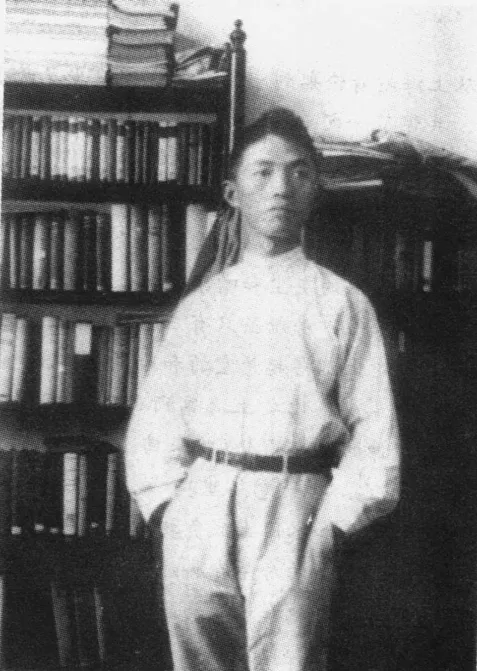

沈泽民在上海(1923年)

1922年5月5日至10日,中国社会主义青年团第一次全国代表大会在广州召开,代表25人。会议通过团的纲领和章程等六项决议,确定团的性质是“中国青年无产阶级的组织”,任务是中国实现“初期共产主义社会”,沈泽民作为上海代表,当选团中央第一届中央委员。

1922年10月11日,上海地执委兼区执委通过决议,成立南京党小组,包括沈泽民在内的南京五名党员编为第六小组,是南京城内第一个党小组。建党初期,南京共产党员人数虽然不多,但党组织认真组织党、团员和进步青年学习马克思主义,宣传党的纲领、政策,党的干部以身作则,团结人民投入反帝反封建的斗争,成为南京人民革命斗争的领导核心。

沈泽民(后排中间)、恽代英(站立者右二)等上海合影(1924年)

1925年,五卅运动爆发后,中共中央决定创办《热血日报》,沈泽民担任编辑,使他在马克思主义基本原理结合中国革命实际方面有了初步的实践。1925年11月,沈泽民抵达莫斯科,成为中山大学首批学生之一,这也是他提高马克思主义理论素养最重要的经历。1930年10月,沈泽民根据共产主义国际的安排,带着《共产国际执委给中共中央关于立三路线问题的信》(即共产国际“十月来信”),化名李明扬,离开莫斯科回国,全身心地投入革命。

中国共产党六届四中全会于1931年1月7日在上海召开,沈泽民补选为中共中央委员,任中央宣传部部长。在复杂的革命事务之余,在危险的地下斗争之中,沈泽民不断地思考着中国的革命,他先后撰写了《中国革命的当前任务与反对李立三路线》《三中全会的错误与国际路线》等文章,按照共产国际“十月来信”的指示精神分析中国共产党的当前实际。

1931年3月,中央常委会召开会议,决定由沈泽民担任中共鄂豫皖中央分局常委、中共鄂豫皖省委书记。怀着可以将苏联所学理论运用于实践的激动心情,沈泽民与张琴秋到达金寨,就地参加皖西特委会议,沿途调查当地的党建、红军、根据地和土地革命情况,组织筹备了中共鄂豫皖全省第一次党员代表大会,大会部署了今后的工作任务。

沈泽民热爱苏区这片红土地,坚决主张保卫鄂豫皖苏区,在红四方面军主力撤出鄂豫皖的严峻处境下,坚持游击武装建设,并深刻认识到党和红军的生死存亡,有赖于与群众的血肉关系,今后要“真真面向群众、团结群众”。沈泽民患有严重的肺病,又罹患疟疾,为了不拖累大部队,他决定离开部队留在山区养病,临行前,将瞿秋白送他的钢表赠送给徐海东。在病重的日子里,他将省委宣传部长成仿吾叫到面前,一边吐血,一边用药水在成仿吾的衬衫上,用颤抖的手写下:“派成仿吾同志到中央报告工作”,用俄文署上自己的名字。写完给中央的报告后的第十天,即1933年11月20日,沈泽民病逝在芦花冲。

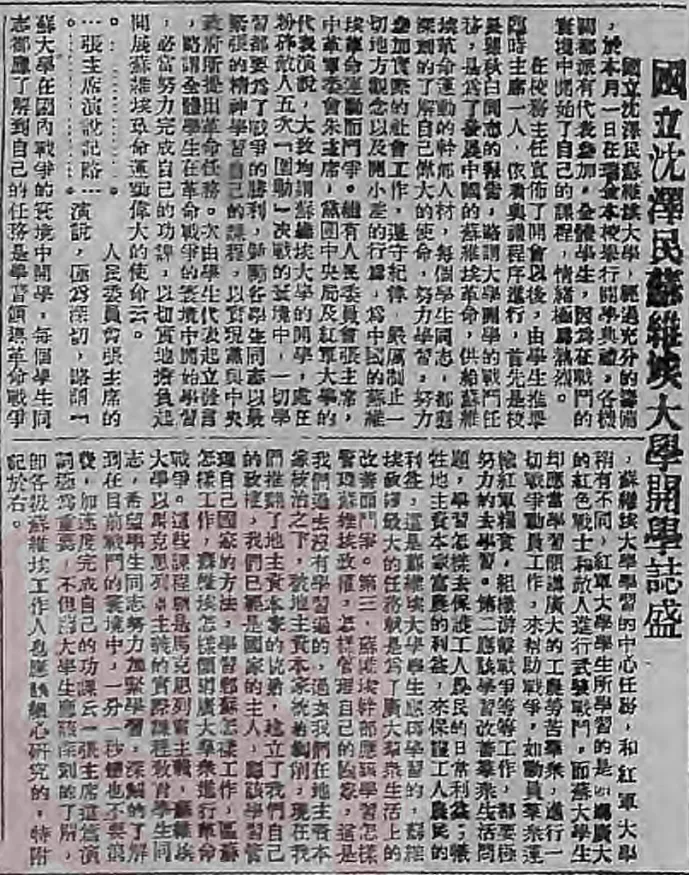

沈泽民逝世后,1934年4月1日,中华苏维埃共和国中央人民委员会第四十八次会议决定,将苏维埃大学改名为“国立沈泽民苏维埃大学”,瞿秋白任校长,以为永久之纪念。

《红色中华》刊载的关于国立沈泽民苏维埃大学的报道

沈泽民是中国共产党在民族解放运动中的革命先烈,也是早期中国共产党内马列主义理论家和革命的领导者。他在政治上有坚定的信仰和英勇的献身精神,在实际革命斗争中有着坚韧的求索精神。他将自己短暂而闪光的一生无私地奉献给了中国人民的解放事业,为中国革命做出了不可磨灭的贡献。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 沈泽民,中共最早的58名党员之一!

百十回眸百十回眸·校史故事 | 沈泽民,中共最早的58名党员之一!