时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

执着的坚守:从汇入第四中山大学到成立中央大学水利系

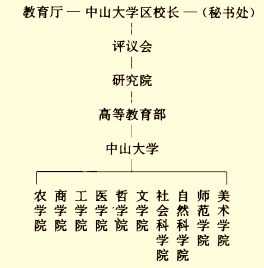

1927年,国民政府实行大学区制,中华民国大学院将东南大学、河海工科大学等九所高校合并组建成立第四中山大学。所谓大学区制,是将全国依省份划为若干大学区,按北伐的进程,命名为第一中山大学(广东)、第二中山大学(湖北)、第三中山大学(浙江)、第四中山大学(江苏)、第五中山大学(河南),在中央不设教育部而成立“中华民国大学院”,统管全国的学术和教育行政,在省则撤销省政府教育厅,由各中山大学统管全省的学术和教育行政。该议案由蔡元培提出,并通过了《大学院组织法》,规定:“中华民国大学院为全国最高学术教育机关,承国民政府之命,管理全国学术及教育行政事宜”“本院设大学委员会,议决全国学术上、教育上一切重要问题”“大学委员会,由各学区中山大学校长,本院教育行政处主任及本院院长所选聘之国内专门学者5至7人组织之,以院长为委员长”。

大学区组织机构设置

1927年9月1日,大学本部如期开学,但因军事关系未及时开课。9月26日,正式开始授课。10月7日,补行开学典礼,大学院院长蔡元培亲莅学校训词,国民党中央党部谭组庵、杨杏佛来校演说,至此,第四中山大学正式成立,张乃燕任校长。经合并改组,第四中山大学共设有自然科学院、社会科学院、文学院、哲学院、教育学院、医学院、农学院、工学院和商学院等九学院。同时设秘书处,处理有关内部事务,原河海工科大学校长杨孝述任处长。开学时,学生已达1500余人。这个规模在当时来说,是宏大可观的,当时有学者说,第四中山大学之“九学院,举凡学术可为系科之分科者,几无所不赅,以视北京大学之仅有文理法三科,第一中山大学之文理法商教育五科,其规模之宏,殆已骎骎后来居上,首屈一指矣。”

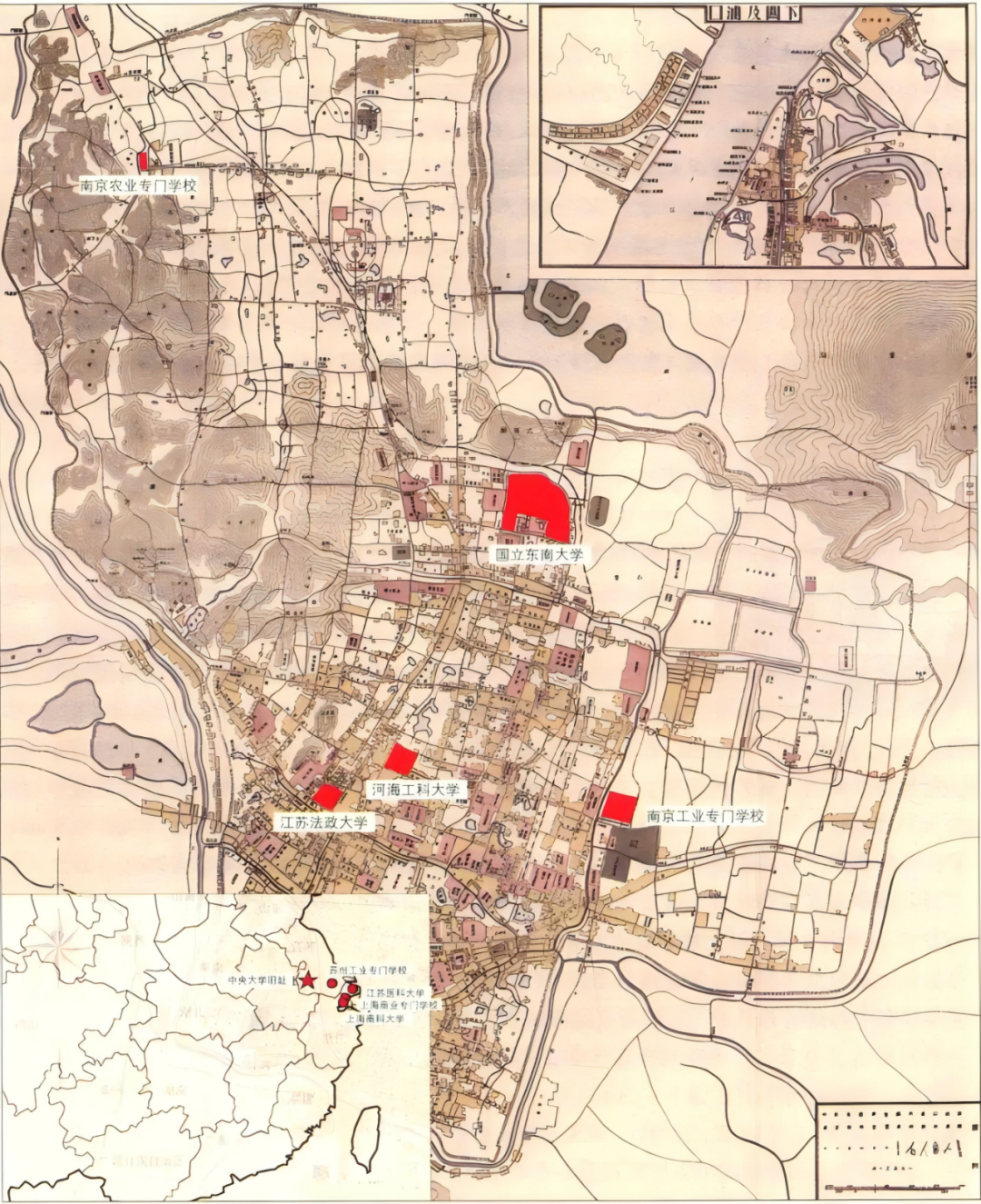

河海工科大学的师生并入第四中山大学后,被编入工学院土木工程系,迁入四牌楼原东南大学校址内,在校的十七至二十一年级同学均转入学习,共有五届计90人先后毕业。其中,十七年级19人,十八年级19人,十九年级27人,二十年级11人,二十一年级14人。教职工也有不少继续受聘任职,如“河海”的教务长张谟实教授被聘为土木工程系系主任,卢恩绪教授后来被聘为工学院院长。

标注高校位置的南京地图(1927年)

推行大学区制,本是希望教育学术化,教育行政独立,事权统一。但事实上,大学区制并没有得到所一致支持,反而认为大学区“受政潮牵涉,经费分配不公,行政效率变低,影响学风,学阀把持学校。”1929年8月,试行了两年的大学区制就此结束。1928年3月,根据民国政府大学委员会的决议,第四中山大学改名为国立江苏大学,历经更名风波,同年5月,又改名国立中央大学。

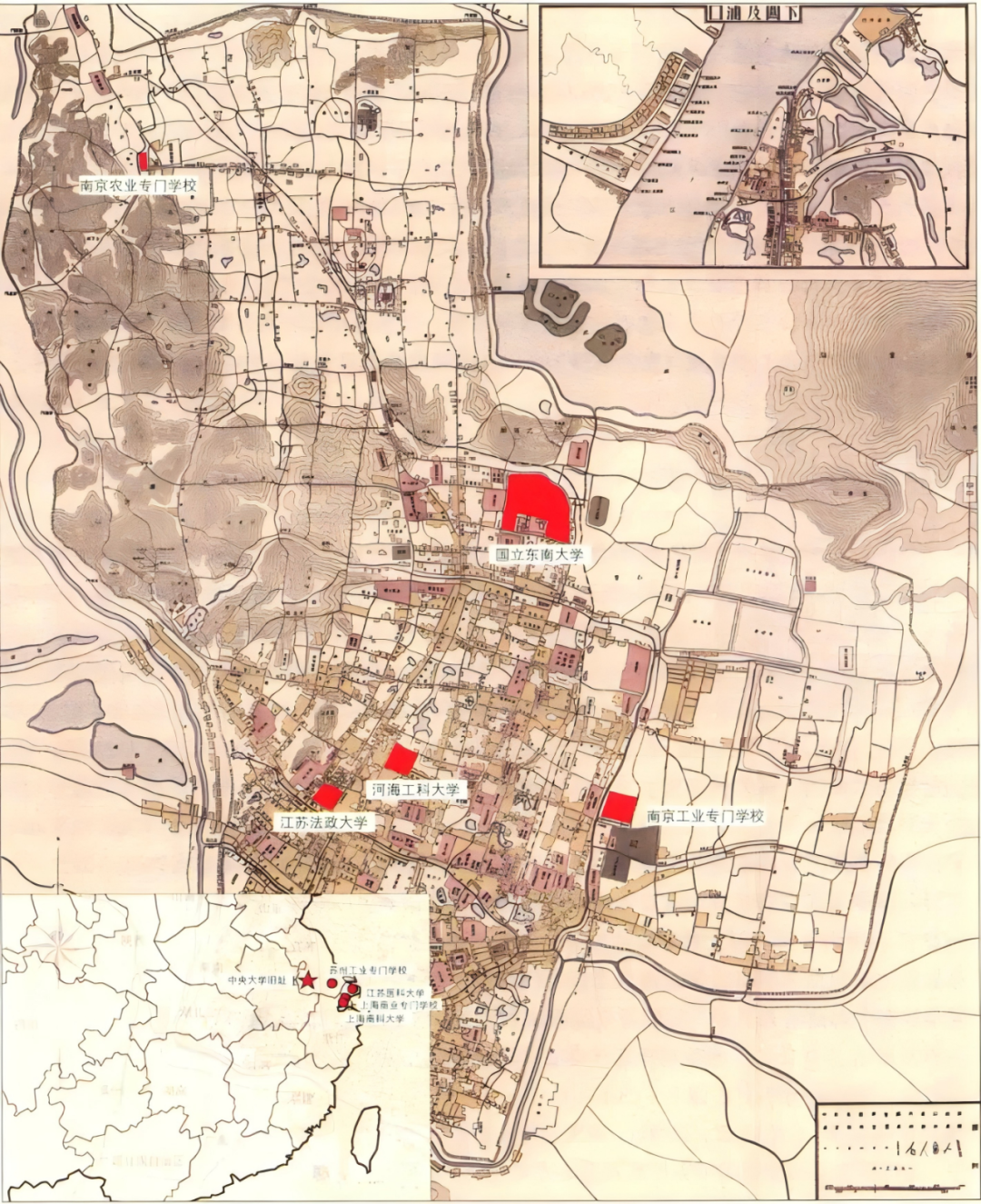

“河海”师生始终铭记张謇办学的初衷,每年校庆日(即3月15日)前后,都会开展师生校友座谈。河海同学会期刊《河海友声》上便记载了1937年学校成立22周年时南京师生集会,郑肇经在会上表示:“因为河海同学在社会努力服务提倡水利,目前教育界也多重视水利工程教育,现在各大学、各工学院水利相关课程中,多以河海的教师为主,以一个河海扩大为无数个水利学校,这就是河海精神的伟大,我们将以此出发点联系无穷的水利人共谋水利事业的勃兴。”

《河海友声》第十卷第三期

许多毕业于“河海”的学生,离开学校后积极推进水利系科创建,有力推动了我国水利高等教育的发展。许心武在担任河南大学校长期间筹建了土木工程系,创办水工试验厂、材料试验厂,还亲自讲授水文学、大地测量及砖石结构学三门课程。黄文熙毕业后即赴美留学,归国后继续服务母校,在国内首开土力学课程,建立了国内大学第一个土木实验室。沙玉清毕业后在清华大学土木工程系任教,他在1935年出版了我国第一本《农田水利学》专著,并在1937年主持建立了我国第一个农业水利教育机构—— 西北农学院农业水利系,为总结泥沙研究有关成果并开拓这门新学科作出了贡献。此外,成立于1929年的导淮委员会、成立于1933年的黄河水利委员会、成立于1934年的扬子江水利委员会等流域机构及地方水利机构,许多工程和技术负责人均由“河海”师生担任。

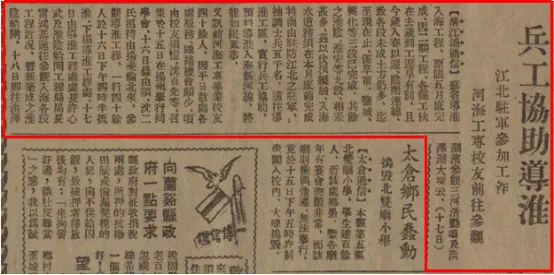

刊登在《大公报(上海版)》上关于毕业校友在导淮工地举办同学会的新闻(1936年5月19日)

张謇倡导的治淮事业也成为了“河海”师生矢志秉承的初心。1930年,导淮委员会工务长兼总工程师李仪祉提出《导淮工程计划书》,这是一项包含防洪、航运、灌溉、水电综合治理、综合开发的规划设计,1932年导淮工程第一期开工,1934年,须恺参与了邵伯船闸的设计与建设工作。作为长江入运河的第一船闸,邵伯船闸在设计和施工上采用了当时较为先进的技术和工艺,是导淮工程中水利工程技术的典型代表。闸室采用钢筋混凝土结构,闸门为钢质人字门,具有较高的强度和稳定性。其施工过程中还解决了软土地基处理、大体积混凝土浇筑等技术难题,为后来的水利工程建设提供了宝贵的经验。

邵伯船闸闸门

1937年6月22日,全国经济委员会水利处提出委托中央大学训练水利人才的六条大纲:先定4年,在4年内造就60-100名水利专门人才;全国经济委员会每年拨4万,4年共16万;基本课由中大担任,水利专门教员及设备概由全经会担任;实验及器材由中央水工试验所担负之;前办法定于二十六年(即1937年)七月一日实行;详细办法由全经会郑肇经处长、中央大学卢恩绪院长商定。7月17日,中央大学水利工程系获教育部第13737号指令决定自二十六年度起正式成立。原素欣教授担任第一任系主任。

伴随着水利系成立而来的还有来自日军的轰炸。1937年8月15日至12月13日,南京遭受了长达三个月的日军飞机“无差别轰炸”,中央大学更是成为了轰炸的主要对象。在此情形下,罗家伦校长果断决策,决定西迁,以保障师生安全和学术研究的连续性。原素欣教授受命在重庆筹建中央大学校舍,他选择了沙坪坝重庆大学旁边的空地松林坡为校址,组织工人昼夜赶工,竟在42天内完成了简易实用的校舍,为使中央大学全校师生及家属共约4000多人从南京迁到重庆,于当年11月就开学复课立下了汗马功劳。

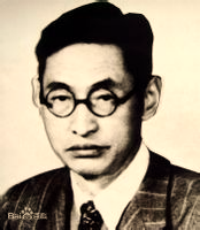

国立中央大学水利系第一任系主任 原素欣

受战争影响,中央大学水利工程系的办学条件简陋,设备仪器严重缺乏,水利高等教育在战火环境中艰难生存、发展。1938年1月,中央水工试验所与国立中央大学合作,在嘉陵江北岸的磐溪建立水工试验室。抗战期间,磐溪水工试验室开展了四川长寿龙溪河水力发电厂拦河坝模型试验、广东北江芦苞活动闸模型试验、四川洪雅花溪渠干渠跌水模型试验、四川綦江盖石峒滚水坝模型试验、云南弥勒甸溪拦河坝模型试验、四川綦江石溪口、花石子滚水坝模型试验,四川綦江石溪口滚水坝船闸模型试验等20多个项目研究,其中,川江筲箕背滩、小南海滩航道整治试验是我国最早的航道定床动床模拟试验。试验室同时作为国立中央大学水利工程系学生的实习场地之用。

国立中央大学水利系37级毕业同学留影

前排居中坐着的有:顾兆勋、张书农、黄文熙、姜国宝、赵人俊

抗战胜利后,全校师生于1946年6月分批东下。同年11月,中央大学在南京原址复校,入学学生远远超过了战前规模。1947年春,水利工程系与中央水利实验处合作,在清凉山下建立了水工实验室,即南京水利科学研究院的前身,这也为华东水利学院选址清凉山埋下了伏笔。

1937年底国立中央大学水利系成立至1952年院系调整,15年间,担任水利系主任的共有6位著名水利科学家:原素欣(1938-1941年任系主任)、黄文熙(1941-1942年任系主任)、顾兆勋(1943-1944年任系主任)、许心武(1945-1946年任系主任)、须恺(1947-1949年任系主任)、张书农(1949-1952年任系主任)。“河海”人不仅开创了中央大学水利工程学科,也在全国播下了水利高等教育的种子,为华东水利学院的创建发展及河海大学的发扬光大做出了重要的贡献。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 执着的坚守:从汇入第四中山大学到成立中央大学水利系

百十回眸百十回眸·校史故事 | 执着的坚守:从汇入第四中山大学到成立中央大学水利系