时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

主动的升格:从河海工程专门学校到河海工科大学

1950年8月24日,周恩来总理在华全国自然科学工作者代表会上说:“国民党统治时,有一个南京河海工程专门学校,也得不到支持,因为反对派不需要做水利工作,反动政府不是为人民办事的”。这番话不仅遣责了国民党政府的腐败,也为河海工程专门学校开创的事关国计民生的现代水利事业发展的坎坷而感到惋惜。

河海工程专门学校是隶属于全国水利局的公立学校,但经费却来自于苏、浙、、直四省,民国初期各省财政不充裕,拖欠经费为常态,仅直隶省至1924年积欠河海工程专门学校历年摊费已达6.8万余元。张謇甚至感叹“近且以经费支绌,而直、东、江、浙合任之河海工科专门学校,亦将废阻矣”。因此,学校一直没有经费自行置地,校舍只能采用租借办法勉强维持,办学过程中在南京城内十年四易校址,一定程度上影响了学校的发展,特别是搬迁过程中图书资料的遗失和实验设备的折损。

|  |

|  |

中正街上江考棚(1918-1924)(左图)

因租住民房环境拥挤,学生产生了不满情绪。1924年5月,学生自治会派代表严俦(又名严希纯)等赴京向全国水利局请愿,并致书总裁常耀奎,指出河海工程专门学校的困顿,“校无定舍而贷诸人,费无基金而支常绌”,6月17日,河海学生发起罢课,提出学校升格为大学以改进学校校务之发展的要求。对于学生的罢课行为,创校人张謇坚决反对,指出学校从筹划之日开始,便有颇多非议,国家财政无法顾及,四省款项也接续不济,虽多方奔走设计,也是无可奈何。在经费不稳的情况下,学校依旧课程严正,办学成效也日趋显著。张謇希望学生不要逞一时意气,安心读书,让校方逐步谋划以扩充校舍。

7月4日,江苏省督军齐燮元致电全国水利局总裁常耀奎,拟将东南大学工科与河海工程专门学校合并,改名为全国水利局工科大学(后经校务会商议,定名为河海工科大学),请原东南大学工科主任茅以升任校长。

1924年10月19日,学校举行了隆重的开学典礼,校长茅以升报告了学校升格改组的具体情形:经费仍由四省分摊,原先所欠经费悉数拨付,江苏每年增加拨付经常费1.5万元、临时费1.5万元;校舍从中正街上江考棚迁往三元巷洁漪园(原为前清两广总督袁海观的府邸,在今明瓦廓至金栾巷一带),虽年久失修,以后当量力酌量修葺;学科仍以水利工科为主,计划逐步扩充如市政、建筑等学科。至此,河海工科大学宣告成立,作为当时全国范围内唯一一所以工科命名的单科大学,矗立于大学之林。

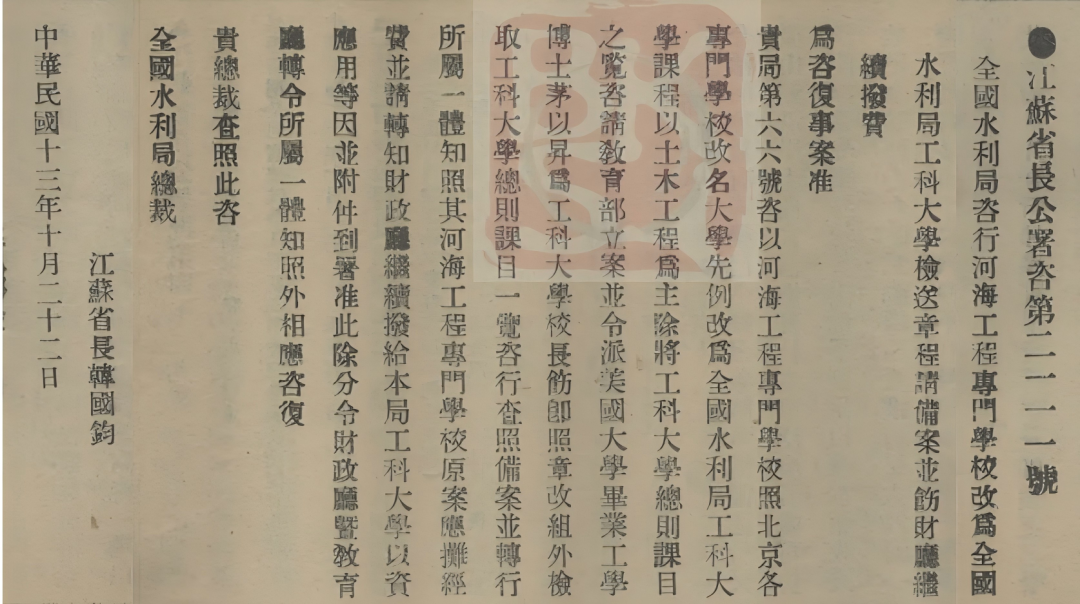

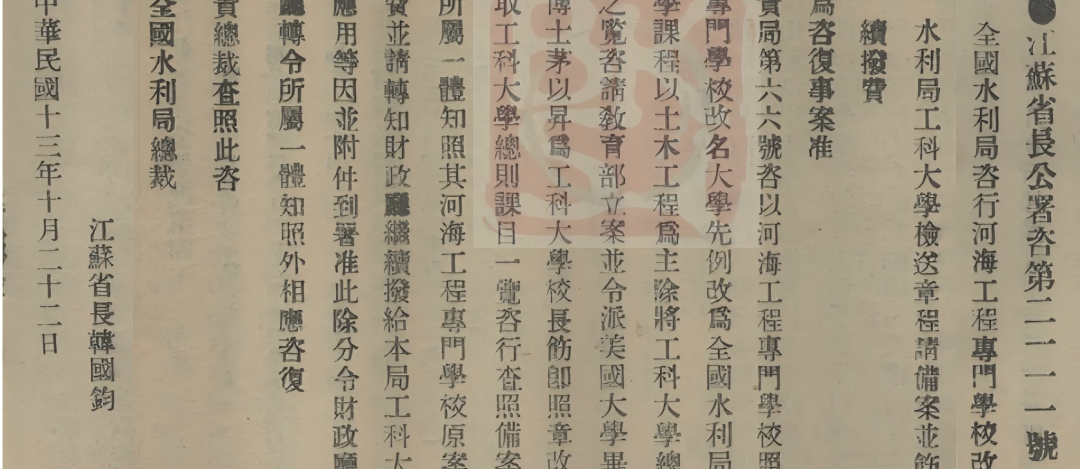

江苏省长公署令:河海工程专门学校改为全国水利局工科大学

茅以升担任校长后,立即着手整顿校务,加强教学,进行改革,学制由原来的四年改为五年,其中预科一年(学习基础课目),以适应学校升格后与“壬戌学制”接轨。调整了课程设置,增加了招生人数,当年入学新生50人。随着校舍的搬迁,修葺工作同步进行,新校舍有楼房约50间,平房约20多间,房舍宽敞明亮,庭院幽静,东边还有个大花园,内有亭、台、池塘、假山,花木抉疏、翠竹萧萧,一应俱全,是学生安心读书学习的好地方。

三元巷洁漪园

根据教学需要,学校又新建了水槽和水工实验室,扩充了图书、仪器设备,在很短的时间内,新成立的河海工科大学便呈现出蒸蒸日上的景象,校长茅以升的威望也越来越高。然而,茅以升任校长仅一年时间,即离开河海工科大学,赴交通部担任“留美学生监督”一职。1926年9月,茅以升在《工程教育之研究》一文中系统地表述了他对于工程教育的改革思想。他指出人类求知的欲望,来源于实践的需要,所以先有实践,后有理论。提出工程教育的最大目的是培养工程师,此种人才,应具备下列条件:(一)善于思考(二)善于文字表达(三)善于口头表达(四)有自知之明(五)明白所处环境(六)知道所学知识的来龙去脉和运用方法(七)要有经济头脑(八)品德纯正,牢牢树立服务精神。

茅以升(1896-1989)

河海工科大学校徽

杨孝述继任河海工科大学校长,他是第三批庚款留美生,在康奈尔大学攻读机械工程工学学士学位,读书期间,面对西方发达的科学技术和“民权国力”,怀着对祖国“虽闭关自守犹不足以图存”的担忧,在康奈尔大学参与创办了中国科学社,是早期社员,编辑出版《科学》杂志。获得学位后,杨孝述旋即回国,参与河海工程专门学校的创建,担任机械教员。

1914 年中国科学社社员合影(后排右2为杨孝述)

学校升格后,教师不仅保留了部分原来在河海工程专门学校任教的教师,还增加了从学校毕业后赴欧美留学,学成归国的年轻教师,如:汪胡桢、许心武、须恺、宋希尚等,他们的任教,推进了水利高等教育的本土化,他们编译中文讲义和教材,如汪胡桢著《给水工学》、译《水力学》,许心武著《水文学》,宋希尚著《欧美水利调查录》,郑肇经著《河工学》等。1926年6月,学校还呈送了“拟合全国工程教育界提倡本国文工程述意见书”,倡导在教育、工程中广泛采用中文。

|  |  |

译著的中文讲义和书籍

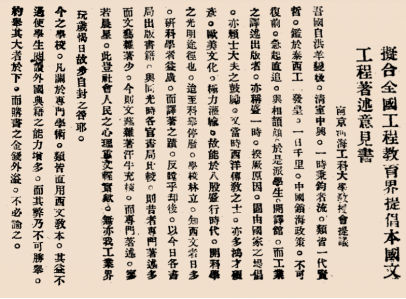

教授会提议的《拟合全国工程教育界提倡本国文工程述意见书》

在“阐扬学术,为国家谋建设,为社会求光明,以谢国人,披肝沥胆,邦人君子幸有教之”这一主导思想下,学校在1926年将学制增加为六年(预科二年、本科四年),对招生考试科目做了调整,预科需要考核国文、英文、初等代数/高等代数、平面几何/平面立体几何、平弧三角、化学、物理,本科需要考核国文、英文、高等代数、平面立体几何、解析几何及微分、化学、物理。在学生培养过程中,不仅将土木工科必修科目列为学生的必修科目,还将水利工科所独有的科目,如水工试验、水工设计,特别增加课时,本科三年级学生至少需要完成研究论文一篇,学校的研究氛围浓厚,学生着手研究的内容主要有:木料石灰等材料力量的强弱、河槽中障碍物对水流的影响、丁坝顺坝等效力、钢桥设计、建筑设计等。为了让学生对专业有直观的概念,学校从美国购置了水利工程电影《水利兴国记》,影片罗列了美国大型灌溉、水电等工程设施布置,测量瀑布湍流的施测过程。

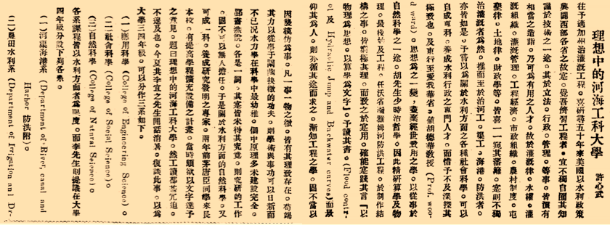

许心武拟写的《理想中的河海工科大学》

经费的紧张依旧伴随着学校的发展,在创办人张謇的追悼会上,师生一致认为张謇一生事业在“自助”,由此强化了筹建校舍的决心,决定通过“自助”的方式终结学校开办十一年却无固定校舍的状况,着手发行校债,额定25000元,分为2500股,每股10元,按票面实数一次收足,定名为河海工科大学建筑校舍公债,由全国水利局核准发行。公债一经发行,认购即十分踊跃,仅在宁师生校友就认购了10000元。为了筹集经费,汪胡桢在《河海周报》刊出广告,为意向兴办水电工厂的厂商代为规划设计和向欧美知名企业代购机械;许心武成立工程事务所,代为规划测量土木桥梁水利道路市政厂房住宅及机械电机各项工程。

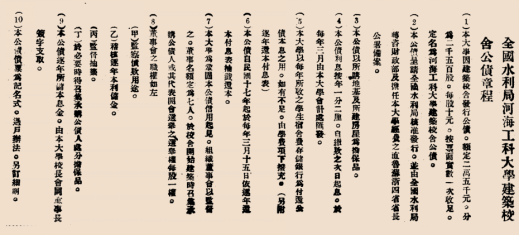

建校公债章程

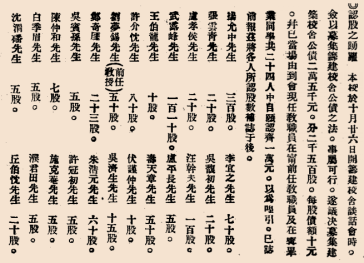

校友认购情况及教职工认购名单

然而,就在师生们踌躇满志新建校舍的时候,战争打破了这个深蓝色的梦。1927年初,北伐军进驻南京,并以学校校舍为总司令部。因战事影响,学校为之停课一学期。6月,河海工科大学与东南大学、江苏法政大学、江苏医科大学、南京工业专门学校、苏州工业专门学校、上海商业专门学校、南京农业专门学校、上海商科大学等九校合并,改建为第四中山大学,后更名国立中央大学。

“河海”从创立到汇入中央大学,开创的水利高等教育事业生生不息、代代相传。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 主动的升格:从河海工程专门学校到河海工科大学

百十回眸百十回眸·校史故事 | 主动的升格:从河海工程专门学校到河海工科大学