时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

汪胡桢:能教兴世看河清

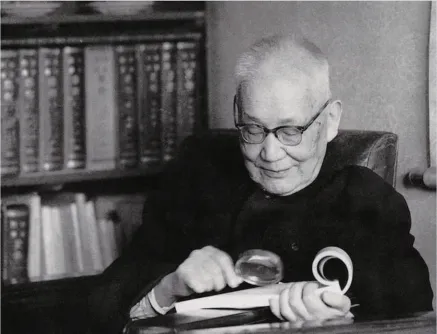

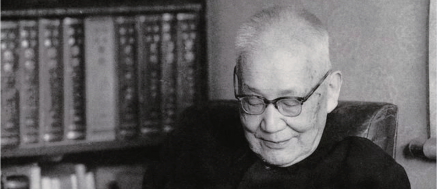

汪胡桢(1897-1989),浙江嘉兴人,1917年毕业于河海工程专门学校;原水利部顾问、中国科学院学部委员;主持设计并组织施工建造了我国第一座,也是亚洲第一座大型钢筋混凝土连拱坝工程——佛子岭水库大坝,担任了黄河三门峡水库工程的总工程师;主编出版了我国第一部大型工具书《中国工程师手册》,主编了500万字的大型工具书《现代工程教学手册》。

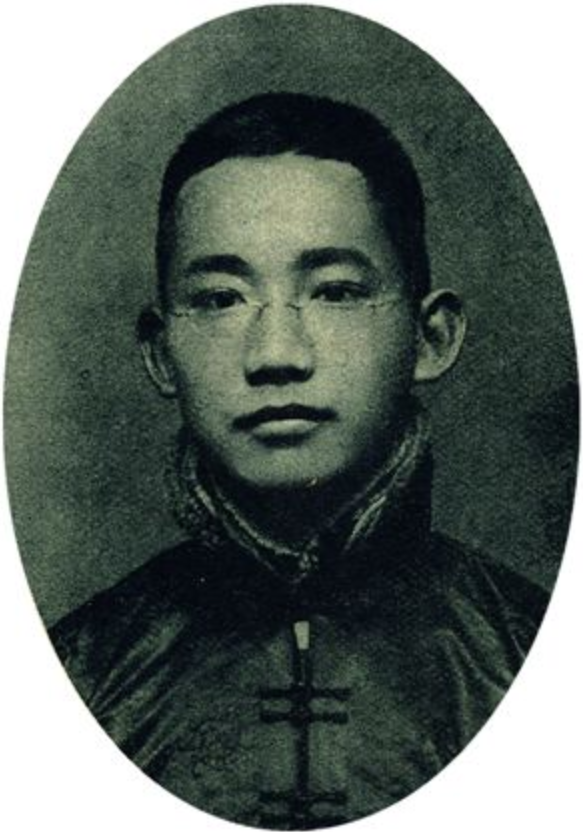

1915年9月,汪胡桢考入河海工程专门学校,开始了他献身祖国水利事业的光辉人生。河海不仅是我国第一所水利工程高等学府,而且是辛亥革命后第一个在南京招生和上课的公立高等院校,因而吸引了大批品学兼优的有志青年,汪胡桢便是其中之一。他被编入因“导淮工兴,或不及待,乃招英文、数学诸科素有根底者,于所设科目择要教授,注重应用、实习,期以两年毕业,冀于淮役勘测、计画诸工足为工师之辅”的“特科”。

当时我国还未建造新型的水利工程,为了直观教育起见,汪胡桢的导师李仪祉先生便命木工按照由他从德国带回的水工建筑物图纸及照片,制成木模型。一天,李仪祉先生在模型旁边对大家说:“这片水体,外语叫Reservoir,意思是储蓄处。我国古书上叫为‘陂'或‘塘’,都是单音节字,叫起来不顺嘴。你们可思考一下,为它取个双音节的名字。”这天晚上,汪胡桢躺在床上辗转反侧,难以成眠。忽然,他思索到“水库”两字,并口作了七绝一首:

从来粟米聚成仓, 而今雨水也入库。

蓄潦济旱能发电, 五谷丰登百工富。

第二天,他就向李仪祉先生作了报告。先生大悦,说自己也曾想到“水陂”两字,但嫌它不通俗,“水塘”又似乎规模太小,现使用“水库”为Reservoir的译名最妥。

学校很注重测量技术,在学习平面测量后,即由计大雄教授带领汪胡桢和4位同学到安庆南洲岛测绘地形。南洲岛是一个垦殖公司的产业,他们用了20多天的时间测绘出它的地形图。学校又在暑假组织学生外出实习,测量燕子矶和清凉山等地地形。

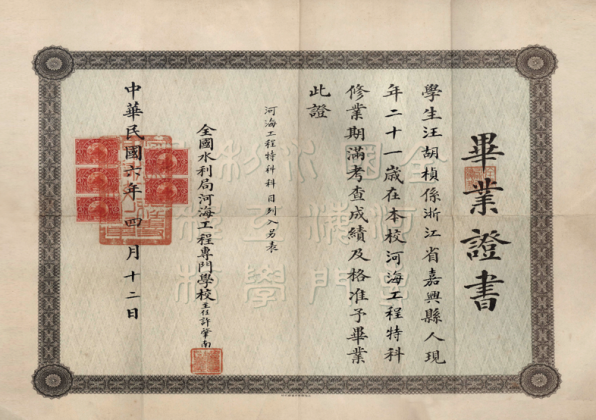

在短短一年半紧张繁忙的学习生活中,汪胡桢还曾写下不少诗词,抒发自己的远大抱负和对国家命运的担忧。仅在《全国水利局河海工程专门学校特科毕业纪念册》中,就选有他的诗词13首。

1917年4月12日,在河海的第二校址——南京高等师范学校一字房举行了隆重的“特科”毕业典礼。我国第一批自己培养的水利工程高等人才走出了母校河海。这批毕业生共计30名(淘汰了至少24名,因为学校对学生要求很严,一门主要功课不及格的,即须留级;学习成绩差的和体育课不及格的,都要退学),汪胡桢成绩斐然,名列第二,按校章被保送入全国水利局任职。

新中国的成立,给了汪胡桢发挥聪明才智、报效祖国的广阔天地。1949年12月23日,由周恩来总理签发中央人民政府政务院任命通知书,任命汪胡桢为淮河水利工程总局副局长。1950年4月11日,由毛泽东主席签发中央人民政府任命通知书,任命他为华东军政委员会水利部副部长。

1950年,毛泽东主席作出根治淮河的决策,次年又发出一定要把淮河修好的伟大号召。中央成立治淮委员会,汪胡桢任治淮委员会工程部部长,作出了淮河上中下游全面治理的总体规划。

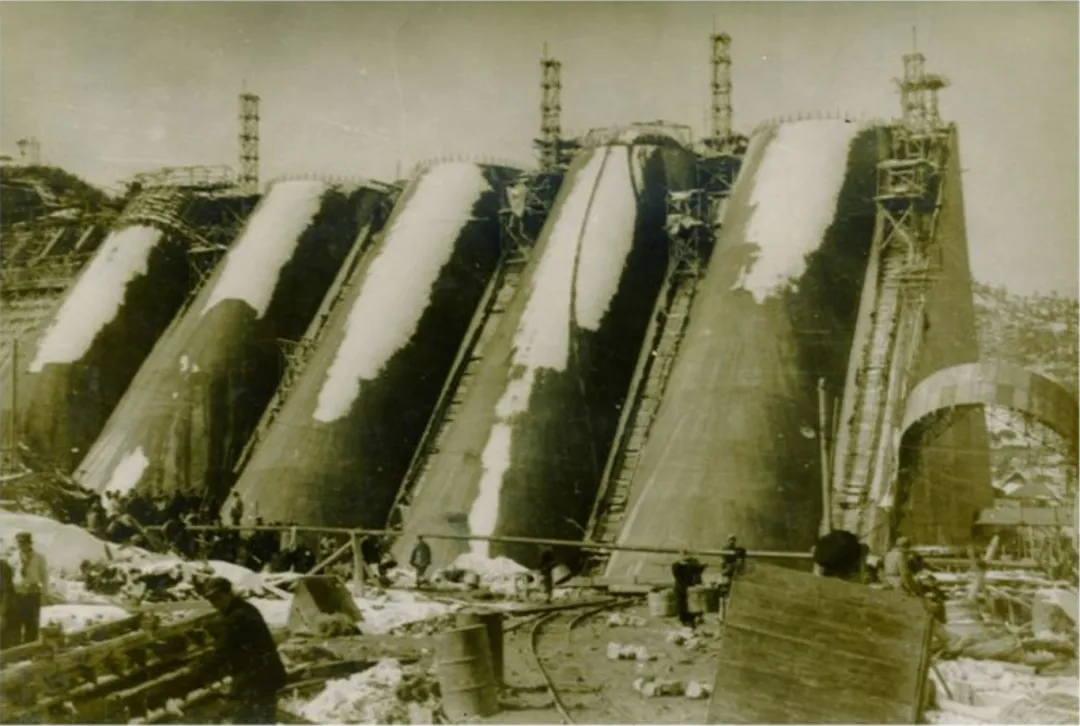

山区水库建设规划中规模较大的佛子岭水库、梅山水库,蓄洪量大,拦洪坝高,又在经常发生地震的山区,水库用一般的重力坝难以胜任,而且耗费大量的混凝土等项材料和人力物力。汪胡桢自告奋勇主持佛子岭水库的设计与施工任务,显现了他超凡的胆识和高度的责任感。

解放初期,我国还未曾设计和施工过一座像样的混凝土大坝,当修建佛子岭水库时,国内知道连拱坝的人还很少。在国际上,这种坝型建筑也仅有美国和阿尔及利亚的成功例子,但无具体资料。汪胡桢经过悉心研究,结合佛子岭水库的实际情况,对各种坝型的优缺点进行了全面比较,然后大胆提出了佛子岭水库大坝采用连拱坝坝型的意见。这个意见在工地召开的专家会议上曾引起热烈的讨论和争论。争论的主要问题是连拱坝结构单薄,能否抗御横向地震。汪胡桢认为,坝基摩擦力能抵抗水库盈满时的水推力,横向地震时每一个垛都能抵抗地震力而有余,证明应力能为结构强度所抵抗住。后来的事实也证明他的设计意见完全正确。

佛子岭水库修建的钢筋混凝土连拱坝,最高处74.4米,总长510米,混凝土总体积不到20万立方米。经过汪胡桢的精心筹划和工程技术人员的共同努力,对工地的内外交通,施工布置,土石方和混凝土的施工方法,包括砂石骨料筛分、运输、提升,混凝土振捣以及风、水、电等,都逐一作了详细规划。当时帝国主义对我国实行封锁禁运,在无法从国外引进机械设备的情况下,由汪胡桢亲自指导或亲手绘制草图,与技术人员和工人一起,自行研制了筛分系统、拌和系统、提升设施、活动模板等简易机械设备。这些设备都是因陋就简,采用土洋结合的办法制成的,其效能虽然赶不上洋设备,但经过合理组织施工,总的施工进度并不比现在使用的洋设备慢。从1952年1月9日破土兴工,到1954年6月6日最后一立方米混凝土浇筑到坝顶,所耗时间只有880天,终于高质量地完成了各项施工任务。

1954年11月5日,佛子岭水库工程全部竣工。当人们在欢庆全部工程胜利完工的时候,无不交口称赞汪胡桢作为工程总指挥的丰功伟绩。大坝建成以后经受住了洪水与地震的考验。使用单位为了增加发电力,就提高汛前库底的蓄水位,不料1969年7月连降暴雨,洪水骤涨,但事后检查,大坝坝身丝毫未受影响,可见大坝的设计和施工质量都是相当优秀的。

一座钢筋混凝土大坝在不到两年半的时间内出现在大别山里,当时国内水利工程界都叹为奇迹,就连国外同行如列宁格勒水电设计院院长也伸起大拇指说:连拱坝好,中国工程师了不起,真有一手!

1954年,治淮委员会修建梅山水库连拱支墩坝,使我国筑坝技术达到国际先进水平,提高了我国水利工程技术在国际上的威望和影响。汪胡桢由此获得中国连拱坝之父的美称。

汪胡桢为我国的水利事业培养了一大批建设人才。在教育战线上,他曾在人生的不同时期,在母校河海执教。

1921年秋至1922年春,他在河海作为数学教授,担负预科平三角法、弧三角法、高等代数、解析几何和微分等课程的教学任务。1922 年全国水利局年终考绩,河海学校第三任校长沈奎侯和教授李仪祉、汪胡桢先生晋给五等嘉禾章,杨允中、张云青、伏谨仲先生晋给七等嘉禾章。这充分反映了他在校任教期间的辛劳和成绩。

1924年,汪胡桢自美国康奈尔大学留学归来。在时任校长杨孝述的邀请下,汪胡桢再次返回母校,重执教鞭。除基础学科外,汪胡桢还挑起了力学、水工学等专业课的教学重担。同时,他从美国带回的教课片《水的故事》(the story of water)作为讲课前给学生放映的直观教材,被许多工科高等学校借用。直到1927年,北伐战火烧近江苏,河海工科大学被迫停课,汪胡桢不得不离开心爱的母校。

1935年,时任全国经济委员会水利处设计科长的汪胡桢,向处长茅以升,副处长郑肇经、张含英等建议利用工赈余款造就水利人才,汪胡桢作为主考,录取了严恺、张书农、王鹤亭、伍正诚、粟宗嵩、徐怀云、薛履泰等分赴英、美、德、法、荷留学,培养成为我国卓越的水利专家。

在工程建设战线上,汪胡桢更是培养了一代水利人才。参加佛子岭工程设计和施工的人员中,有一大批是刚从大学毕业不久和尚未毕业的大学生。他们的热情很高,勤学好问,但专业知识和实际经验有所欠缺。汪胡桢的学识经验丰富,且以真知灼见授人,诲人不倦,常常被学生们争相求教。工地上还经常组织业务学习报告,请他和年长工程师以及外地来工地指导工作的专家学者如谷德振、张光斗等教授专业知识。讲授内容一般都油印出来,分发给大家,便于课后学习和工作中参考。佛子岭工程完工后,建设者们分别走向全国各地的水利工程建设岗位和工程管理部门,成为独挡一面的主要技术骨干和知名水利专家。

1954年冬,河川系学生在佛子岭建设工地实习

汪胡桢用孜孜以求、奋然前行、勇于创新的科学家品质,百折不回、生命不息、奉献不止的革命精神,一生为水利水电事业奋斗,如同河海的波涛一样,永远奔流不息!

百十回眸百十回眸·校史故事 | 汪胡桢,中国连拱坝之父!

百十回眸百十回眸·校史故事 | 汪胡桢,中国连拱坝之父!