时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

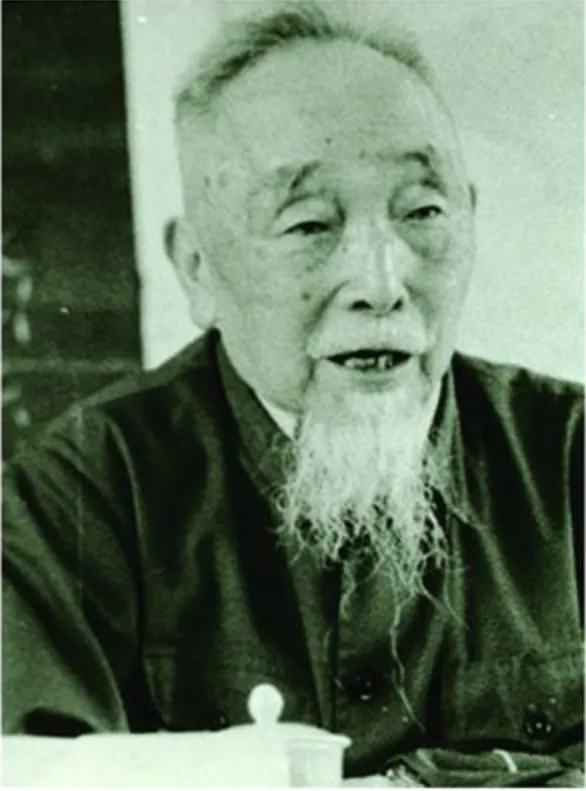

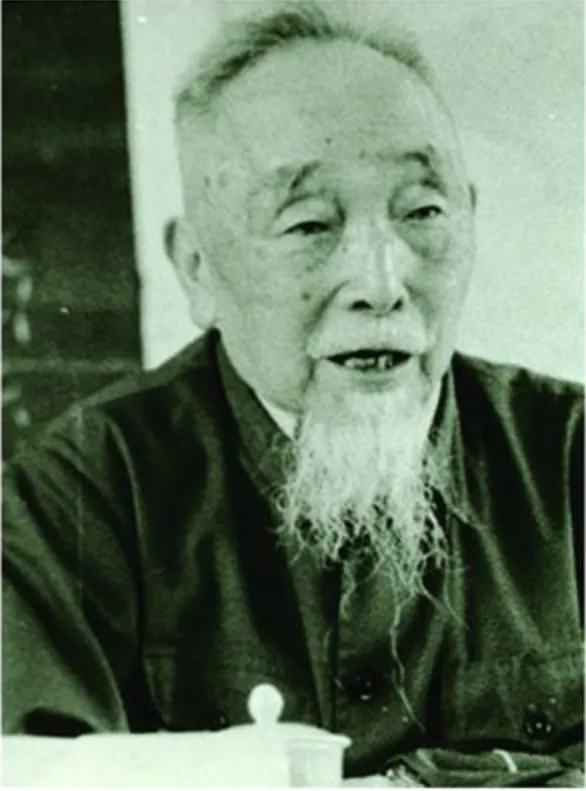

郑肇经(1894~1989),字权伯,江苏泰兴人,水利学家,中国近代水利科学实验研究事业奠基人。郑肇经的少年时代正值清朝末年,朝廷腐败加之列强入侵,天灾人祸连年不断,特别是黄河久已失修,疏于管理,经常决口泛滥,使苏北里下河地区年年闹水灾。年轻的郑肇经目睹这一惨况,立志苦学,献身于祖国水利事业。他写道:“水利兴,则国资其利,民赖以安。水利废,灾祲荐至,黎庶沉沦。小之关系一国之治乱,大之关系民族之盛衰。是以振兴水利为国家要政之一,岂偶然哉。”

1912年,他考入南京法政大学预科,毕业后改考德国人办的上海同济大学医工学堂工科,先入德文科学习4年,毕业后升入同济大学土木工程科,于1921年毕业,获工学士学位,并以最优异成绩被选送至德国萨克森(Saxony)工业大学研究院留学。当时德国的大学不承认国内大学学历,中国留学生进校需要重新考试,而且考试课目达14门之多。郑肇经一气考完14门课,且门门都取了优异成绩,使该校的教授们大感惊诧。该校的八位著名教授联名提议今后对中国同济大学工科毕业赴德深造的学生一律免除复试,直接修读研究生。此时,现代水工模型试验技术的创始人赫·恩格司(Hubert Engels)教授亲自提名郑肇经为他的研究生,使其成为这位世界水工界学术泰斗的第一位中国弟子。求学期间,郑肇经在赫·恩格司、马·费尔斯特(MFoelster)、耿司曼G·Engman)等教授指导下,专攻水利工程和市政工程。他曾参加恩格司主持的治理黄河水工模型试验和治黄原理的研究工作,并为他们翻译中国水利史料。还曾去往德国各地和奥地利、波兰、荷兰、法国、瑞士等国考察水利工程。1924年,郑肇经毕业于萨克森工业大学水利、市政工程研究院,获德国国试工程师学位。但他放弃了优越条件和待遇,追循“水利救国”的理想,毅然辞谢归国,并将恩格司《制驭黄河论》携回,译成中文发表,一时引起轰动。他当时已经认识到,欧美科学技术虽然先进,但是“欧美人士,远隔重洋,于我国河流特性,未能实地考察,殊难彻底了解,故其研究试验之范围,仅及于原理方面之探讨。所以我国各大河流的水利问题,必须自作长期之勘察测验,并作有系统之研究试验,然后筹谋规划,始克有济。”归国后,郑肇经受聘担任张謇创办的我国第一所水利高等学府河海工科大学教授,从事培养水利科技人才的工作。他先是担任首席水工教授,后又兼任教授会负责人。在教学中,首先将当时最先进的水利科技引入中国,在校内建成了我国第一个水力实验河槽,向学生传授水力学原理和水工实验技术。

当时我国大学全盘采用欧美教学方法,教材大部采用欧美原版,而郑肇经既注意介绍国外先进科学技术,也重视总结我国古代丰富的治水经验,并将其编入教材。他曾先后编写《海港工程学》《渠工学》《城市计划学》《河工学》《农田水利学》《水文学》等教材,其中《河工学》一书于1933年由商务印书馆出版,它是我国治河工程学方面第一部有广泛影响的大学教科书,从首版到全国解放后,先后印行了9版。在这一专著中,郑肇经明确提出了治河必须从中国实际情况出发,必须重视中国固有的经验和方法的观点。他写道:“世界河流,各有特性,治河方策,亦将随之而异,宜于甲者,未必宜于乙,合于乙者,又未必合于丙。是以欧美治导河流之方法,莫不因地制宜,而有所差异。况吾国黄河之难治,举世咸知,西方学者,方孜孜研讨之不遑,而吾国数千年修治黄河之方法与经验,岂容漠然视之。”郑肇经正是用这样的观点来教育和指导学生,同时也指导自己的工作,从而取得显著的成效。

郑肇经不仅以学识来教育学生,而且还借助自己的社会地位和影响来帮助学生。1926年,南京学生配合北伐军北上,掀起了反对北洋军阀的斗争。当时军阀通令逮捕学生领导严俦等人,郑肇经等本校教授连夜资助严等学生离校。后严遭逮捕,关押在上海,他又派学生代表前去探视、慰问。并且通过兼任上海工务局主任工程师和工程科长的职务,介绍学校毕业生去沪工作。自1928年河海工科大学并入中央大学工学院之后,国内大学没有单独设置水利系,水利人才的培养不受重视,使民国时期的水利事业陷入了一缺经费、二缺人才的困境。郑肇经当时担任全国经济委员会水利处处长,深切体会到培养水利人才的迫切性和重要性。在中央大学校长罗家伦及工学院院长卢恩绪等的支持下,他于1936年提出由水利处拨款委托中央大学训练水利人才的计划。该计划规定在第一期4年内,每年由水利处拨款4万元,基础课由中央大学负责,水利专门教员及设备由水利处负责,实验及器材由中央水工试验所负责,4年内造就60-100名水利专门人才。这个计划得到了国民政府的批准。1937年7月17日,中央大学遵照教育部第13737号指令决定,自1937年起正式成立水利工程系。抗战爆发后,水利系与中央大学一起西迁重庆,与中央水利实验处一同成为全国水利教育科研事业的中心。从1938年至1949年,中央大学水利系共培养了高级水利人才数百人,大多成为中国水利建设事业的技术骨干。1952年高校院系调整,中央大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等的水利系科一起,组建新的华东水利学院。当时中央水利系是师资力量很强、学生人数较多的单位,拥有沙玉清、黄文熙、顾兆勋、张书农等众多知名专家教授。

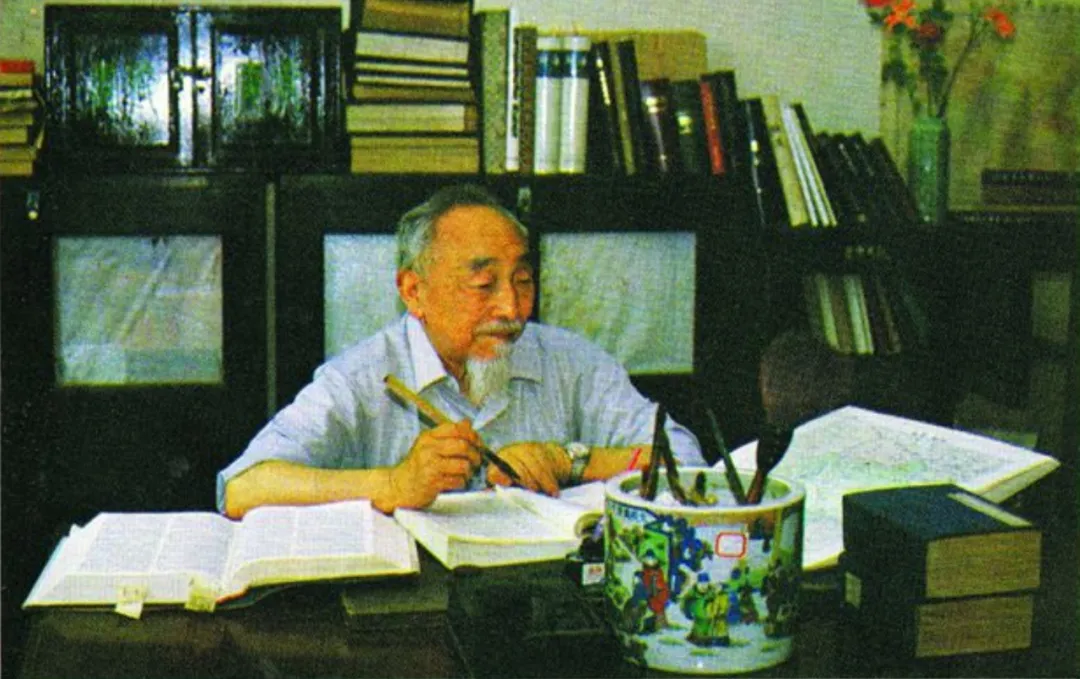

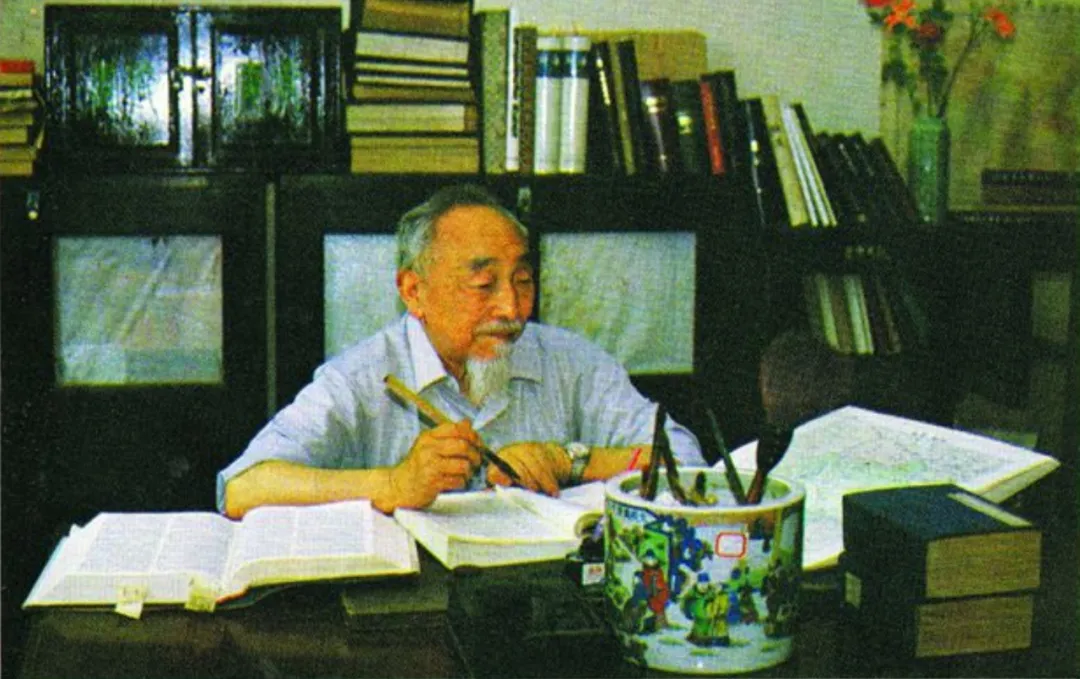

郑肇经笔耕不辍,先后写下了数十种著作、论文和教材,成为中国水利史研究的先驱,主持创建了水利文献整理研究室,编写了《再续行水金鉴》等重要水利史料。

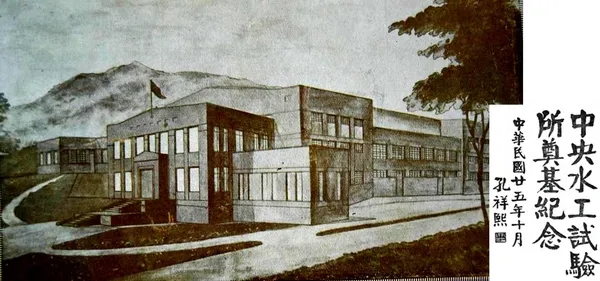

1939年,他的专著《中国水利史》由商务印书馆出版,这是中国水利史研究的开创之作,具有很高的学术价值,因此引起了国内外研究中国科学技术史的学者、专家的注意。世界著名的中国科技史权威、英国著名学者李约瑟博士及日本的中国水利史专家,都曾引用这本书的研究成果并给予很高的评价。李约瑟博士在他的巨著《中国科学技术史》(《Science and Civilization in China》)中说:“如果没有郑肇经的《河工学》《中国水利史》作指导,要想写就《中国科学技术史》中的水利史那一部分内容是不可能的。”郑肇经研究中国水利史,完全是为了水利建设。他是我国第一个现代水利科学实验研究机构——中央水工试验所的创始人和长期领导者,率先引进了当时世界上最先进的德国水工模型试验设备和技术,在南京、重庆、昆明、四川、陕西等地,创建了水工实验室、土工试验室、河工试验区、黄土防冲试验场等,并在这些领域进行多方面的研究,为众多水利工程的设计施工提供科学依据,广泛涉及河渠水道及其闸、堰、坝、库等建筑物的水力学特性与基础工程的土力学特性;并对黄土的特性作了大量分析研究,为大规模治理黄河作准备。郑肇经还亲自主持了1931~1932年的苏北运河堵口复堤工程和1938年黄河花园口决堤后的苏北黄灾善后工程。领导创建了遍布各省的水文站网,使我国拥有统一的水文测验站网系统,为环境、水利水资源、农业、交通等建设事业和科学研究积累了极为重要的基础数据和基本资料,填补了中国水利科研的空白。郑肇经把他的一生奉献给了中国水利事业。他为人正直,作风正派,治学谨严,富有民族气节,为中国水利和水利科学的发展作出了杰出贡献。他早年留学德国,却不留恋外国优越的物质生活,急于回国从事艰苦的水利事业;中年长期主持水利科研和建设事业,始终坚持科学实验的道路;抗日战争中,他冒着生命危险不顾个人安危多次治水除患。郑肇经始终坚持在教学第一线,在60余年的教学生涯中,曾先后在河海工科大学、同济大学、中央大学、华东水利学院和河海大学担任教授,主讲过治河工程、水利工程、市政工程、海港工程、渠道工程、灌溉工程、农田水利工程、水文学等专业课程,其循循善诱、诲人不倦的精神,深深地刻在每位学生的脑海中。

主持全国水利工作时,他也以培育人才为已任,于1936、1937年先后甄选两届出国进修人员。他们约于1939年先后回国效力,或成为新中国水利事业的中坚力量,或成为国际知名的水利专家,大都作出了非常突出的业绩。

1952年底,他在上海参加筹备华东水利学院的工作。来到南京后,兢兢业业、全心全意地从事水利教育事业。除积极从事《辞海》和《水利词典》中有关水利史条目的编纂外,还亲自主持《太湖水利技术史》的科研工作,在培养研究生方面,他不仅亲自为研究生讲课,还亲自带学生到钱塘江实地考察海塘工程。

他的学生后来大都成为水利领导机关、科研机构和大专院校的领导人、专家、教授、研究员、总工程师或施居欧美的著名学者。当他们一谈到自己的老师郑肇经时,都异口同声地赞叹:郑肇经先生是自己一生中难得遇到的好老师。

在郑肇经先生一百周年诞辰纪念文集题词中,全国政协前副主席、水利部前部长钱正英称郑肇经先生为“我国近代水利事业的元老”,河海大学名誉校长严恺院士称颂他“终身务水利,开我国近代水利科学实验之先河。”

百十回眸百十回眸·校史故事 | 郑肇经:水利大家世纪名人

百十回眸百十回眸·校史故事 | 郑肇经:水利大家世纪名人