时光的坐标轴上,总有一些刻度因沉淀而厚重,因坚守而璀璨。为纪念建校110周年,即日起,将推出百十回眸系列专栏,通过一篇篇校史、名师、科研、教学故事等,共同照见历史长河里奔涌的浪花,细数岁月褶皱中珍藏的星光。

李仪祉:培桃育李治河惠民

一百年前,被人称为“当代大禹”的水利先贤李仪祉在河海的课堂里,用浓重的陕西口音高声问道:“什么是水利?”

课堂里鸦雀无声,无人能答。

李仪祉娓娓告诉大家:水利就是对水的利用。水有益于人也有害于人。浇在田地里能长庄稼,浮起船舶能运输货物,通过水轮机能发电,人不能一天没有水,这些都是水于人有益的事;洪水、内涝、海侵等是于人有害的事,用科学措施去兴利除害就是我们今后要学习的水利工程。

这席话,使大家豁然开朗,教室里气氛顿时活跃起来。这席话,也使许多同学立下为水利事业辛勤劳动、忘我献身的志向。

据我校首届毕业生、曾任北京水利水电学院院长的汪胡桢院士回忆:

“1915年,我中学毕业考入河海工程专门学校,李仪祉先生踏上讲台为我们上第一节水工课时,全班鸦雀无声,连呼吸都屏住了,大家纷纷被他的博学所折服。他曾两次留学德国,专攻水利工程,备受师生敬仰。

李仪祉在校内建造了一所水工展览室,在室内陈列了各种水工建筑物的模型,并从家具店里物色了一个会做家具的少年雷宗保。在制作水库模型时,雷宗保看不懂图纸上的等高线,我便叫他先做一木架,上面蒙一块描图用的蜡布作为水库的水面,用黄杨木雕成重力坝溢洪道及水力发电厂房,置在‘山谷’的出口处,又用薄木片照等高线切割,迭置起来,涂上油灰与油漆做为水库的边缘。模型做成后,李仪祉大加夸赞,请全校师生来参观。

李仪祉在模型旁边对大家说:‘这片水体,外语叫Reservoir,意思是储蓄处。我国古书上叫它坡或塘,都是单音节字,叫起来不顺嘴,你们可以思考一下,为它取个双音节的名字。’那天晚上,我在枕上思索到‘水库’二字,并口述了七绝一首:‘从来粟米聚成仓,而今雨水也入库,蓄潦济旱能发电,五谷丰登百工富。’第二天,我向李仪祉做了报告,他十分同意,就以此为Reservoir的译名。他说他曾想到‘水坡’两字、但不通俗,‘水塘’又似规模太小,故宜用‘水库’为译名。先生的这种一丝不苟的精神,颇令人钦佩。”

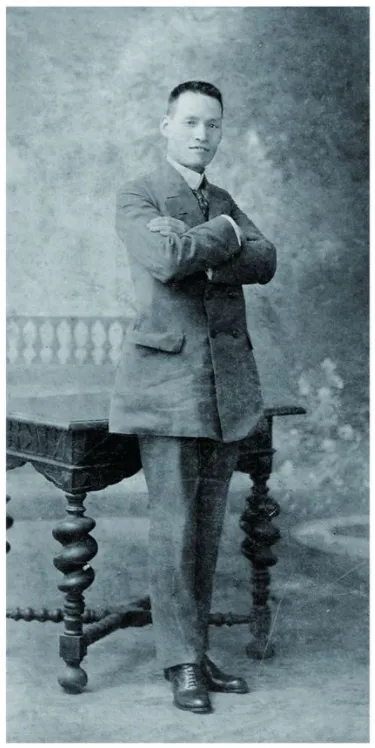

在德国留学时留影

李仪祉(1882-1938),原名李协,号宜之,后称仪祉,陕西省蒲城县人,著名水利学家、中国现代水利事业创始人。历任河海工程专门学校及河海工科大学教授、陕西省水利局长、渭北水利工程局总工程师、西北大学校长、黄河水利委员会委员长兼总工程师、江淮复堤工程总工程师、华北水利委员会委员长、北方大港筹备处主任、扬子江水利委员会委员长等职,1931年成立中国水利工程师学会时,他被推举为第一任会长。他一生从事水利事业,对水利学术造诣甚深,除致力于培养水利人才外,还亲自主持开辟了陕西关中灌溉工程,并参与长江、淮河、海河等大江大河的治理规划工作。他毕生奔波于祖国各地,躬身查勘,悉心研究,总结我国丰富的水利科学遗产,把西方水利科学知识与我国传统的水利科学技术相结合,提出了许多独特的见解,进行了大量的实验,对我国水利事业作出了巨大贡献。

李仪祉出身名儒世家,聪慧勤奋,少年时便取中第一名秀才,但他认为“读书要求实用,而且要应用到人民的福利事业上去”。故弃功名仕途,立志献身祖国,在京师大学堂毕业后即去德国柏林工业大学攻读铁路和水利工科,辛亥革命爆发时他赶回国内参加革命,两年后重返德国完成学业。1915年,他学成回国,受聘担任河海工程专门学校教授,教授水工结构、机械、力学、路工、数学、地质、地理、德文等课程。

李仪祉身体力行贯彻落实河海注重学生道德思想,以养成高尚之人格的教育方针。他不仅担任学校的教务长,还兼任进德部主任,负责稽核学生品行优劣,肩负起指导学生向品格良善的人发展的责任。他不仅事事认真,更注重育人,强调素质教育。他组织“周末讲座”,聘请名流来校演讲,或由教师主讲,内容丰富,包括天文、气象、地理、数学、历史、文化、艺术、哲学、宗教等各个方面,用以拓宽学生视野,感悟人生;他还专门制作了修省录(即专用笔记本),给每位同学发两册,供同学们记录国内外时事及在学习中遇到的难题,每周送交校长审阅,一些精彩的随感录还被刊登在《河海周报》上供大家阅览,促使同学们练习文笔、开拓思维、培养独立思考能力,同时让校方及时了解学生的学习、生活、思想动态。

李仪祉还亲自担任出版部主任,编制学校的出版规划,亲自撰写大量的考察笔记、论文等,并以随感的笔调叙事说理,给学生以教诲。他还利用外出考察的机会砥砺学生的意志、阔达学生的胸襟。一次在渭惠渠工地上,他领学生们登高望远,对学生们说:你们胸襟要大,我们面前看见终南山,仅仅只一段,要去想秦岭之西起昆仑,达于海岸,其绵亘不知几千里;我们面前看见渭水也仅仅只有一段,要去想渭水的鸟鼠洞穴,投入黄海,波涛浩荡,汪洋而不可得其涯矣。事事感觉如此,即时胸襟开朗,养成恢宏的气量,亦不负此江山伟大之成就。

李仪祉倡导直观教学法,即通过感官来认识实物、增强印象,进而获得牢固的知识,而非通过文字或口述等间接渠道来传授知识。李仪祉认为,知识教学最有效的方式是让学生'直观'(直接观察,不劳他人)自然界,经由感官直接感受。他还提出品德上的直观,即品德教学(让学童'直观'师长之爱),也就是俗话常说的'身教'。身教虽然不通过言语文字表达出来,却有一股感染的气息。

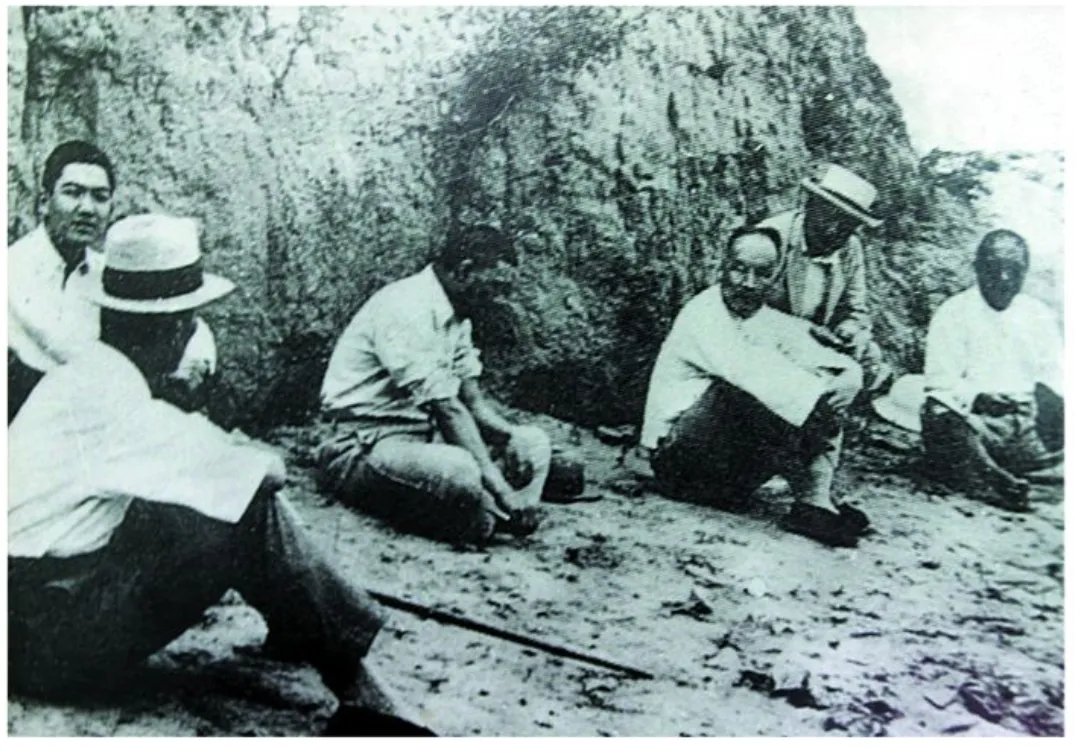

李仪祉任教河海工程专门学校期间,中国的近代水利事业才刚刚起步,没有实物可供学生实地考察,非常不利于教学推进。他就想方设法筹措经费购买实验设备,还找来木工师傅,把课受上学到的水电站、水库、灌溉渠等水工建筑物做成模型,方便学生辨识和理解。为了能让学生更深刻地感受到水利学科的真实性,他利用课余时间带领学生去考察国内的各大水利工程和江河湖泊,亲自测量,收集各种材料和标本,搜集宝贵的一手资料,鼓励学生自己制作仪器设备,这些教学方法都有利于学生将课堂理论知识同丰富的课外实践相结合。1917年,华北水灾,李仪祉亲自率领学生勘察水情,示范引导,整理了很多有用的资料,让学生们在实践中对我国灾情有更加深刻的认识。李仪祉倡导的直观教学法,不仅让学生在课堂和实践中学习,也培养了他们的实践能力。

1921年陕西大旱,李仪祉毅然离校回陕主持水利工作,率领一批河海毕业生踏勘、设计了关中八惠渠,蓄水引水灌溉,解决黄土高原的干旱问题。但因国库空虚,无力施工。1928-1930年,陕西又连年大旱,经李仪祉奔走呼吁,在华洋义赈会和檀香山华侨资助下,1931-1932年建成了我国第一个新型灌渠——泾惠渠,受益农田70万亩。卓著的效益引起了银行界注意,他又取得贷款支持续建洛惠、渭惠、梅惠渠,受益农田200余万亩。李仪祉去世后,几十名河海毕业生继续从事灌渠建设。灌渠建设在解放后受到政府重视,加快建设速度,关中地区建成了塞外江南,稳产高产,实现了李仪祉的遗愿。

此外,李仪祉还建树了科学治理黄河的方略和理论。1933年黄河发大水,决口58处,下游一片汪洋,李仪祉应邀担任第一任黄河水利委员会委员长兼总工程师,他一面组织抢险堵口,一面探求治本方案,成立测量队、地质土壤调查队、水文站、气象站,亲赴上游查勘,访问群众,追根求源,在德国做了大规模的黄河模型试验,通过反复研究提出了一套科学的治黄方案,改变了几千年来单纯着眼于黄河下游的治河思想,主张上、中、下游综合治理,同时并重,上游造林种草,修筑沟洫,保持水土;中游筑坝拦水,防洪、发电、航运兼顾;下游疏导,并固定中水河槽。这些方案在他生前虽未及实施,却为科学治黄开辟了正确的道路。

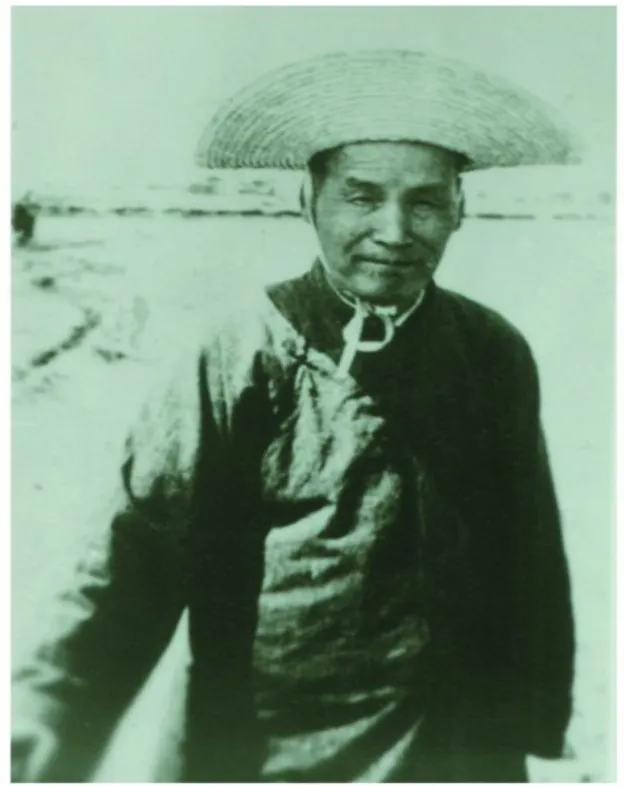

因其忘我献身的精神和实事求是的严谨科学态度,陕西群众崇敬地赞誉李仪祉为“李圣人”“活龙王”和“当代大禹”。弥留之际,他仍想着工程,嘴不能言语,用颤抖的手写了“土坝”两字,并立下遗嘱勉励同人继续治导江河。

2005年,河海大学在西康路校区树立了一组“华夏水利先贤颂”青铜雕塑,其中,李仪祉便是六位先贤之一。他为水利事业奋斗的精神和他的水利教育思想,永远为我们所敬仰。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 李仪祉:培桃育李治河惠民

百十回眸百十回眸·校史故事 | 李仪祉:培桃育李治河惠民