担使命,大哉河海奔前程

校歌是代表学校的标志性歌曲,通过音乐的艺术形式宣示学校的办学宗旨和精神传统,达到激励斗志、弘扬学风、鼓励成才、凝聚师生的作用。《大哉河海奔前程》由国文教员柳诒徵作词、英文教员刘文海记谱,是河海工程专门学校(以下简称“河海”)传唱的校歌。校歌以精炼之笔触,勾勒“河海”深厚文化渊源,彰显学校精神风貌,诠释办学理念与目标,深刻映照水利教育之兴国重任与使命荣光。

钟灵毓秀石头城,人才蒸蔚起。

河疏湖蓄水利兴,工学昌明时。

横流浩劫永断绝,拯救数兆黎。

大哉河海奔前程,毋负邦人期。

普下利物沐群生,智者惟乐水。

乘辇山行乘橇泥,祖述神禹绩。

天下有溺犹已溺,此志毋稍弛。

大哉河海奔前程,毋负邦人期。

校歌分为上下两阕,上阕开篇即显学校地理坐标,并寓地域文化之深厚;继而二三句阐明办学初衷,旨在水利兴修、洪水阻断、黎民拯救;末句则寄寓对学校办学之坚定信念与成效之殷切期盼。下阕开篇借“易经乾卦”之威与“智者乐水”之韵,精妙点明水利兴邦之重与学校水文化之源;继而引“大禹治水”典故,巧妙映射学校教育方针之精髓;末句与上阕相同,既是满足歌词传唱旋律的需要,又是再次强调对学校办学的信心与对办学成效的期盼。

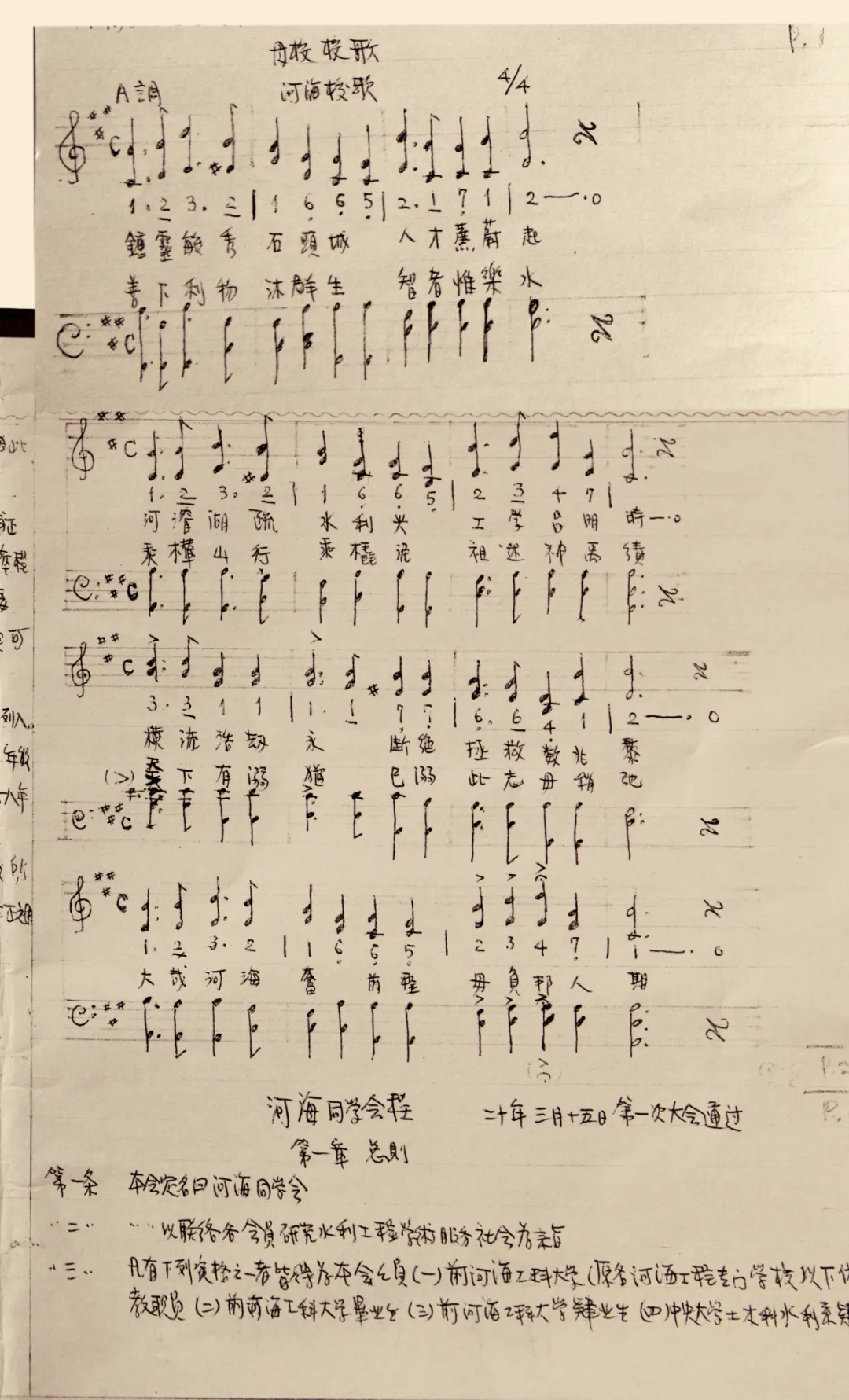

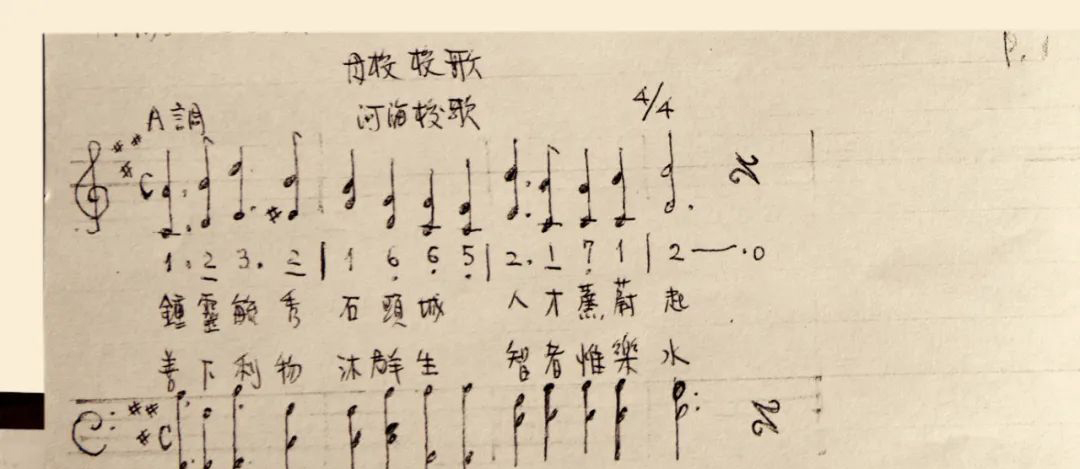

曲谱散失多年,于2013年,在首任校长许肇南的外孙仲惟畅先生提供给学校的文字和手抄资料中发现。经查考,刘文海当年所采用的是美国康奈尔大学的校歌歌谱作为曲谱,国内多所学校采用该旋律作为校歌歌谱,如燕京大学、东吴大学、金陵大学、大夏大学、岭南大学、香港中文大学崇基学院、中华基督教会燕京书院、金陵中学等。

仲维畅先生手抄版校歌曲谱

“河疏湖蓄水利兴,工学昌明时”,描述了“河海”创立的初衷及其特点,面对世界迅猛发展之潮,学校师生积极汲取西方智慧精髓,“或取其意,或采其长”,致力于教育制度与管理模式的革新。学校在学生的学业管理方面非常严格,凡因事或微恙缺一堂课即扣该课总分半分,无故缺课三次不得再听该课,有一门课不及格就得留级,而且考试成绩在40分以下或者等级为戊等者不得补考,对不及格或戊等学科多的学生做退学处理。由于课目繁重,要求高,且大多课程采用原版外文课本,学生淘汰率特别高,第一批入校的正科(学制四年)和特科(学制两年)学生80人,仅毕业59人。

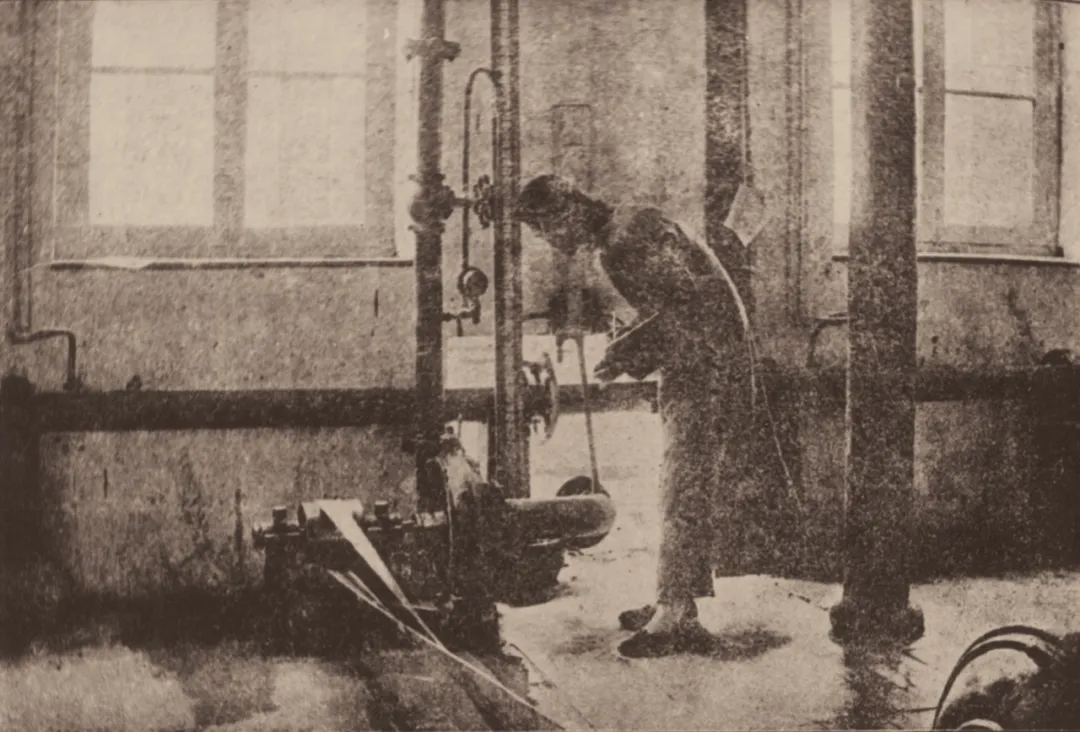

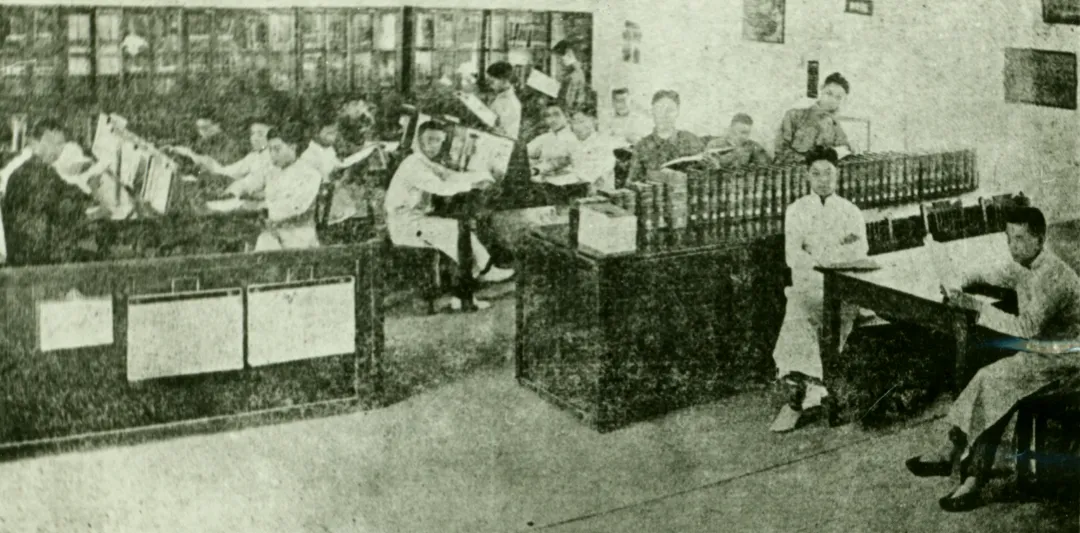

学校从欧美购置了大量现代科技图书和仪器设备,并设立教务部、事务部、进德部、出版部、注册部及图书馆等多个部门,同时建有水力、材料、物理、化学实验室,以及测量仪器室、模型陈列室和地质标本室等教学设施。在现存不多的校刊《河海周报》《河海月刊》《河海季刊》中,刊载了学生的学习研究成果,如《发展中国水利概论》《太湖流域工程规划刍议》《吴淞改道出海之提议》《川沙县横沙乡保坍计划书》《勘察徐属八县河道情形报告书》《直隶河工积弊之讨论》《改进大黑河水利大纲》《绥远水利考察记》等,足见学校当时学习研究风气之一斑。

水力学实验室

图书馆

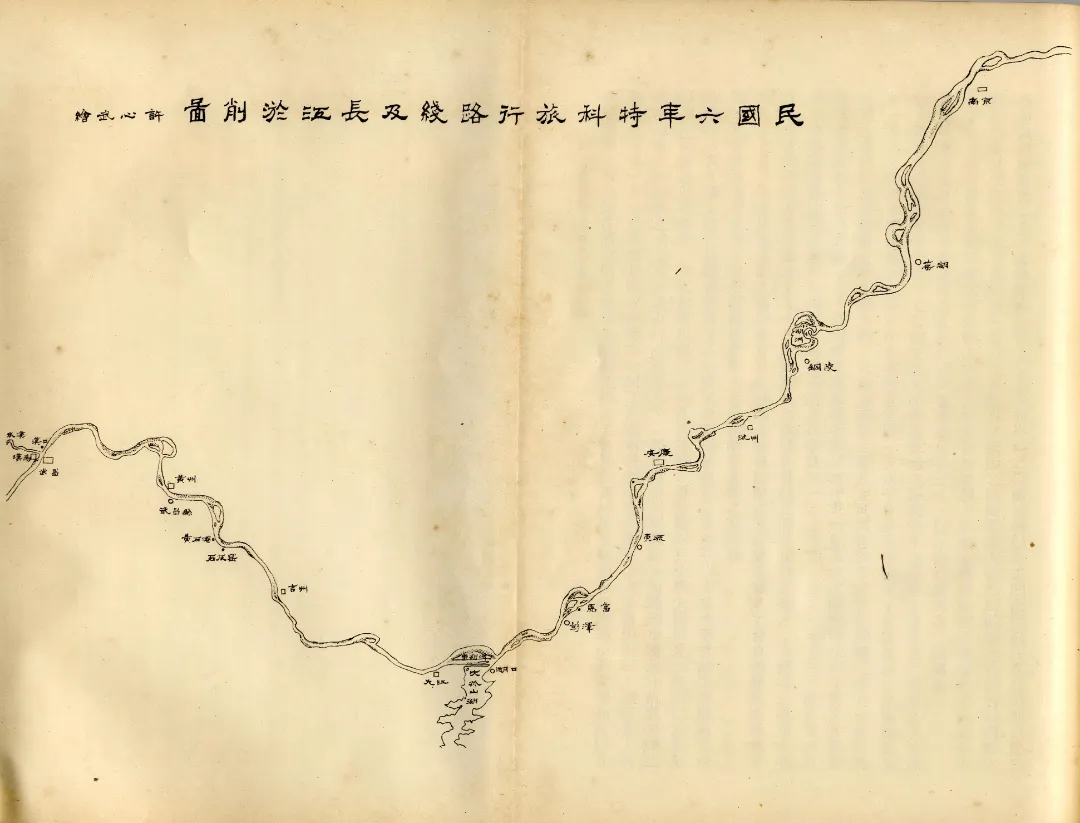

“横流浩劫永断绝,拯救数兆黎”,展示了河海人的使命担当。纵观历史,兴水利、除水害事关人类生存、经济发展、社会进步,历来是治国安邦的大事。学校坚守“授以切要功课,翼急可致用”的教育理念,注重实践教学,重视实地测量和参观实习。特科毕业纪念册记载,学生完成平面测量学习后,计大雄教授即带领他们前往安庆南洲岛测绘地形,随后溯长江而上至武汉,深入考察水道地形,并参观了武汉的钢铁厂、水泥厂、砖瓦厂及驳岸码头等设施。暑假期间,赴南通测量江岸地形、水下地形,测量镇江北固山、南京栖霞山地形。经过对南京下关的实地测量、制图与计算,他们提出了江岸修葺施工方案,该方案实施后效果显著,赢得了社会的广泛赞誉。

学生在南通测量实习

沿长江考察路线图

学校学生毕业后即参与新建水利工程,如:1917年海河流域发生大水,永定、大清、子牙、北运、南运等五大河一片汪洋,农田颗粒无收,修复五大河堤埝的技术工作都由特科和正科毕业生担任,直至工程竣工;1921-1922年陕西省大旱,李仪祉教授率领毕业生须恺、孙绍宗、胡步川等人实地踏勘,制订蓄水灌溉工程计划;1928-1930年陕西又连年大旱,依靠救济金和国家拨款,先后兴建泾惠、洛惠、渭惠、梅惠等新型灌渠,李仪祉教授为总工程师,毕业生须恺为副总工程师,并有20多名毕业生先后参与,有的在施工中献身,有的终身参加工程的续建和维护管理。因对水利工程做出实际贡献,学校师生屡获政府表彰,有数十人被授予“河工奖章”。

“大哉河海奔前程,毋负邦人期”,是河海人的精神传承。学校走过百十年办学历程,从风雨砥砺的河海工程专门学校,到含英咀华的华东水利学院,再到蓬勃发展的河海大学,虽校名、校址几经变迁,但治水兴邦的使命担当、办学育才的精神理念却一脉相承、绵延不断。许肇南校长提出了“于水利工程学理实施及本国河工掌故特加注重,以期切于实用”。茅以升校长倡导了“先习后学,既习又学,边习边学”。李仪祉先生强调了“要做大事,不要做大官,一切事情要讲求实际,不要争虚名”。严恺院士阐释了“水利是艰苦的事业,所以,作为一名科技工作者,在生活上一定要艰苦朴素。要坚持实事求是的原则,科学是严肃认真的,不能马虎,所以还要严格要求,要有创新精神,才能取得独特成就”。徐芝纶院士提倡了“学无止境,教无止境,教书育人无止境”。

教师们怀揣着深厚的爱国情怀,以身作则,勤勉敬业,孜孜不倦地追求真理,他们的严谨学风与高尚品德,深深感染了一届又一届的学子,成为了河海人做人做事的光辉典范。

首届特科班毕业生汪胡桢赴美国康奈尔大学学习水力发电专业,获土木工程硕士学位,学成归国后即回母校任教,1951年,汪胡桢出任佛子岭水库工程总指挥,成功主持建造中国乃至亚洲首座大型钢筋混凝土连拱坝,后又主导梅山水库工程,建成当时世界最高连拱坝。

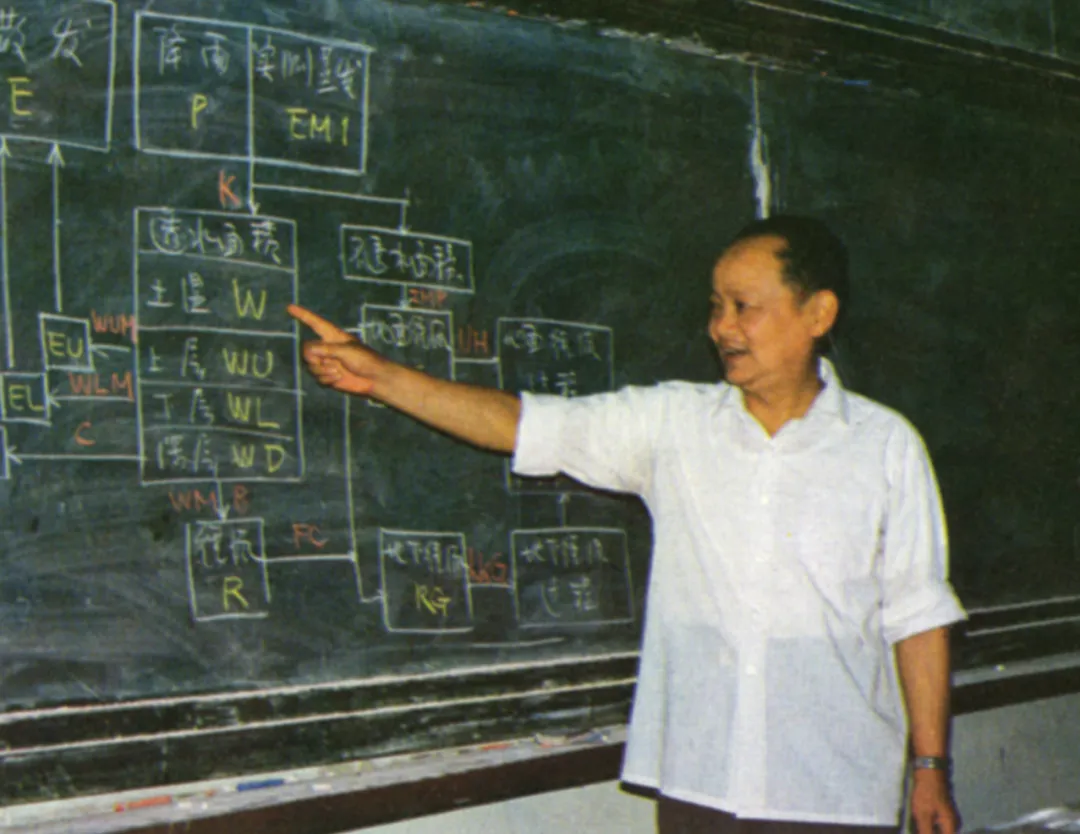

中央大学水利系1945届毕业生赵人俊留校任教,之后参与华东水利学院水文系筹建工作,由他领衔团队开发的新安江模型满足了全国20多个省、流域的生产需要,成功的达200例以上。国际水文科学协会牛津论文上刊登了这个模型,爱尔兰大学纳须教授还以此作为教材。中华人民共和国成立40年全国100项重大科技成果中,《流域水文模拟——新安江模型与陕北模型》榜上有名,是中国水文科学领域最具原创性的学术成果。

赵人俊教授讲授新安江模型

学校始终践行“忠诚、干净、担当、献身、求实、负责”的水利精神,勇担治水兴邦的初心使命,在培养水利建设高级人才的同时,积极参与大江大河的治理和大型水利工程建设。严恺院士主持的“中国海岸带和海涂资源综合调查研究项目”,为我国海岸带资源研究、开发、保护和利用提供了基础资料和科学依据。左东启教授主持的“广东核电站港口和取水口布置方案的研究”,不仅为工程节省投资两亿多元,为我国今后核电站的建设提供了经验,还表明我国有独立承担核电站海工和水工工程的规划和研究能力。

“中国海岸带和海涂资源综合调查研究”获国家科技进步奖一等奖

“广东核电站港口和取水口布置方案的研究”获国家科技进步奖一等奖

学校始终以保障国家水安全为己任,聚焦大江大河治理和水资源综合利用与开发,建成国内首个三向六自由度最大模拟地震水下振动台、组织承担环北部湾水资源配置工程专题研究、建立国家级智能网格降水系统平台、助力构建世界最大“清洁能源走廊”金沙江梯级水电站工程等等。

从长江三峡水利枢纽、黄河小浪底、葛洲坝、大湾区核电站、南水北调工程、江苏沿海开发、长江口深水航道治理、京沪高铁、港珠澳大桥以及“一带一路”沿线国家基础建设等重大工程,到全国海岸带滩涂资源、节水灌溉、太湖流域综合治理、平原地区河网治理、南北极科考等重要研究,河海人以勇担使命、攻坚克难的精神,在各自的岗位上奉献自己的才华与热血,像水一样融入国家事业的滚滚洪流中。

百十回眸百十回眸·校史故事 | 担使命,大哉河海奔前程!

百十回眸百十回眸·校史故事 | 担使命,大哉河海奔前程!